2014年07月31日

猟兵って何だよ(哲学)

猟兵ェ……、降下猟兵と同じような構造だろうと今まであまり調べてこなかったのですが、この機会ですので猟兵大隊についてもまとめてみました。(猟兵連隊は無視)

そもそも猟兵って何する連中だよ、猟兵って何だよ(哲学)……という方もいらっしゃるかと思いますが大まかに言ってしまえば普通の歩兵です。国際的には軽歩兵に分類されています。主にフクス、ボクサーといった歩兵輸送車に乗り降りして戦いますが、歩兵戦闘車(マーダー)で戦車部隊に追従することを目的とした装甲擲弾兵とは似ているようで似ていない、異なった性質を持っています。

編成の上でも猟兵は降下猟兵、山岳猟兵のそれに近く、装甲擲弾兵は戦車部隊に近いものとなっています。

(書きながら「猟兵って何だよ(哲学)」と100回ぐらい思いました。私はいまだによく分かりません。かつては主戦力だったのでしょうが現在では規模が小さくなってしまって他兵科の隙間を埋めるような存在に……)

追記:BWの主戦力は装甲擲弾兵部隊と戦車部隊、その他装甲化部隊による機甲戦力で、猟兵はむしろそれら機甲部隊が活動できないような地形、状況下(森林部や市街地など)で行動します。(猟兵部隊の設置は他兵科より遅く、70年頃)

(今は無き第371猟兵大隊。多くの猟兵大隊が解散、他兵科に転換させられました)

現在、猟兵大隊は2個あり両方とも独仏合同旅団に属しています。

・第291猟兵大隊

・第292猟兵大隊

この2つの大隊は構造が異なっておりますのでそれぞれに分けて見てみましょう。

(第292猟兵大隊概要)

第292猟兵大隊は5個の中隊を擁しています。

(292を先に説明するのは構造が降下猟兵大隊とよく似ているため)

・大隊本部:(図では省略。説明も省略)

・第1中隊:これまで同様、大隊運営のための部隊。通信小隊、輸送小隊などがここに属しています。

・第2~4中隊:今回のメイン戦闘部隊で1個当たり170名の規模です。中隊本部と3個猟兵小隊、1個重猟兵小隊から成り立っています。1個猟兵小隊は小隊本部と3個分隊で構成され、1つの分隊には1両のフクスが割り当てられます。3個分隊のフクス3両に小隊本部のフクス(指揮車)を加えると、1個小隊は4両のフクスを持っていることになります。

重猟兵小隊にはGraMaWa分隊、MILAN分隊、狙撃分隊が所属しており1両のフクスが割り当てられています。降下猟兵の情報を基にするとGraMaWa1基は3名で運用され、3基で1個分隊となるようです(MILANも同様)。(現在ではフクスの後継としてボクサーが導入されており、ボクサーにはGraMaWaが搭載できるようになっているのでGraMaWa分隊がどのような扱いになっているか分かりません)

中隊本部には指揮車として1両のフクスが配されているので中隊全体には14両のフクスが所属しています。

猟兵分隊には9名が所属します。フクスのコマンダーと分隊長は兼任です。分隊長とドライバーを除く7名の下車戦闘部隊は戦闘員区画に収容されます。

ボクサーの場合は10名で、コマンダーを兼ねる分隊長、ドライバー、射手(GraMaWa等の操作)の3名がクルーとなり、他7名が下車戦闘部隊として輸送区画に乗り込みます。

(NRFの訓練に参加した第292猟兵大隊)

(参考:歩兵学校でのIDZ-ESデモンストレーション)

・第5中隊:猟兵大隊、降下猟兵大隊、山岳猟兵大隊では特別な場合を除き第5中隊を「重中隊」として定めています。猟兵大隊では8基の120mm迫撃砲を運用する迫撃砲小隊、8両のTOW搭載型ヴィーゼルを運用する対戦車小隊、同じく8両の20mmマシンカノン搭載型ヴィーゼルを運用する機関砲小隊、さらに6両の偵察用ヴィーゼルフェネックを運用する偵察小隊、JFSTなどが第5中隊に所属しています。

(第6中隊として教育部隊が配されていたのですが2012年に解散)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

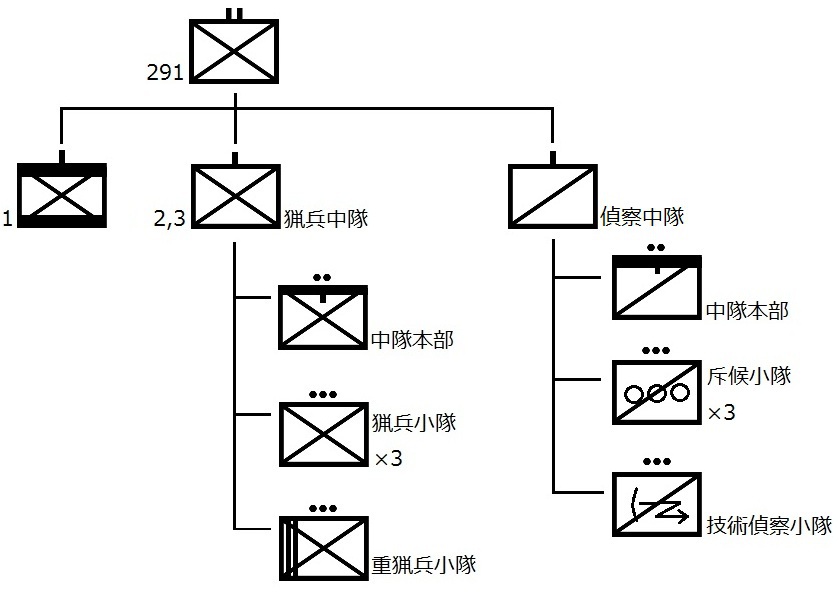

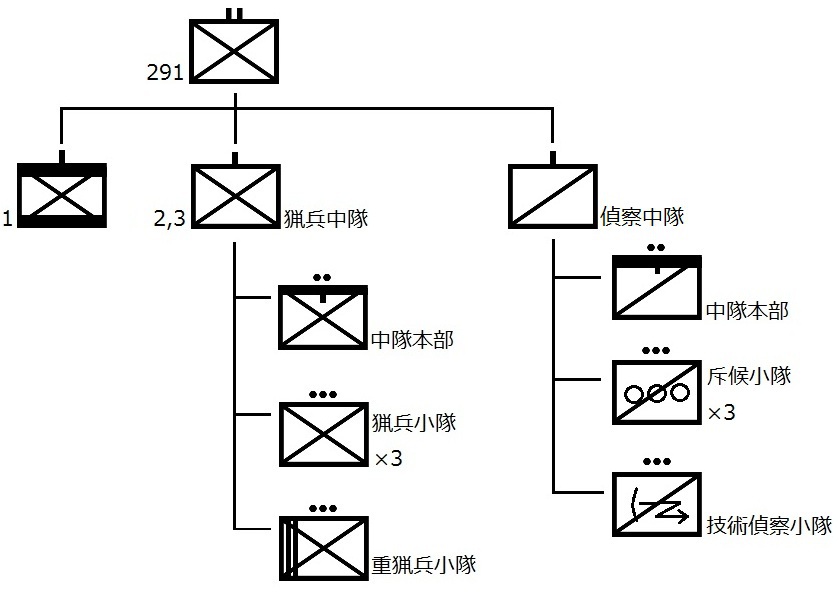

(第291猟兵大隊概要)

第291猟兵大隊は4個中隊で成り立っています。

・大隊本部:略

・第1中隊:略

・第2、3中隊:猟兵中隊。中隊の構成は292とほぼ同じ。

・第4中隊:偵察中隊。猟兵科ではなく偵察科となります。中隊本部と3個斥候小隊、1個技術偵察小隊などで構成されます。斥候小隊はフェネック偵察車を扱う小隊で2個の斥候班(Spähtrupp)に分かれています。偵察大隊の編成と同様、3個斥候小隊で12両のフェネックを運用するものと考えられます。

技術偵察小隊には2個レーダー分隊と1個軽斥候分隊が所属しています。レーダー分隊はレーダー搭載型ディンゴを2両ずつ、軽斥候分隊は(フェネックではなく)2両のディンゴを運用するものと考えられます。

独仏合同旅団はサバゲや軍装におけるテーマとしては面白いものだと思います。ベレーとワッペン買おうかなぁ。

猟兵大隊はBW公式ウェブサイトが詳しいので助かりました。他の大隊はあまり細かいところまで言及されていないので……。

チュース!!

そもそも猟兵って何する連中だよ、猟兵って何だよ(哲学)……という方もいらっしゃるかと思いますが大まかに言ってしまえば普通の歩兵です。国際的には軽歩兵に分類されています。主にフクス、ボクサーといった歩兵輸送車に乗り降りして戦いますが、歩兵戦闘車(マーダー)で戦車部隊に追従することを目的とした装甲擲弾兵とは似ているようで似ていない、異なった性質を持っています。

編成の上でも猟兵は降下猟兵、山岳猟兵のそれに近く、装甲擲弾兵は戦車部隊に近いものとなっています。

(書きながら「猟兵って何だよ(哲学)」と100回ぐらい思いました。私はいまだによく分かりません。かつては主戦力だったのでしょうが現在では規模が小さくなってしまって他兵科の隙間を埋めるような存在に……)

追記:BWの主戦力は装甲擲弾兵部隊と戦車部隊、その他装甲化部隊による機甲戦力で、猟兵はむしろそれら機甲部隊が活動できないような地形、状況下(森林部や市街地など)で行動します。(猟兵部隊の設置は他兵科より遅く、70年頃)

(今は無き第371猟兵大隊。多くの猟兵大隊が解散、他兵科に転換させられました)

現在、猟兵大隊は2個あり両方とも独仏合同旅団に属しています。

・第291猟兵大隊

・第292猟兵大隊

この2つの大隊は構造が異なっておりますのでそれぞれに分けて見てみましょう。

(第292猟兵大隊概要)

第292猟兵大隊は5個の中隊を擁しています。

(292を先に説明するのは構造が降下猟兵大隊とよく似ているため)

・大隊本部:(図では省略。説明も省略)

・第1中隊:これまで同様、大隊運営のための部隊。通信小隊、輸送小隊などがここに属しています。

・第2~4中隊:今回のメイン戦闘部隊で1個当たり170名の規模です。中隊本部と3個猟兵小隊、1個重猟兵小隊から成り立っています。1個猟兵小隊は小隊本部と3個分隊で構成され、1つの分隊には1両のフクスが割り当てられます。3個分隊のフクス3両に小隊本部のフクス(指揮車)を加えると、1個小隊は4両のフクスを持っていることになります。

重猟兵小隊にはGraMaWa分隊、MILAN分隊、狙撃分隊が所属しており1両のフクスが割り当てられています。降下猟兵の情報を基にするとGraMaWa1基は3名で運用され、3基で1個分隊となるようです(MILANも同様)。(現在ではフクスの後継としてボクサーが導入されており、ボクサーにはGraMaWaが搭載できるようになっているのでGraMaWa分隊がどのような扱いになっているか分かりません)

中隊本部には指揮車として1両のフクスが配されているので中隊全体には14両のフクスが所属しています。

猟兵分隊には9名が所属します。フクスのコマンダーと分隊長は兼任です。分隊長とドライバーを除く7名の下車戦闘部隊は戦闘員区画に収容されます。

ボクサーの場合は10名で、コマンダーを兼ねる分隊長、ドライバー、射手(GraMaWa等の操作)の3名がクルーとなり、他7名が下車戦闘部隊として輸送区画に乗り込みます。

(NRFの訓練に参加した第292猟兵大隊)

(参考:歩兵学校でのIDZ-ESデモンストレーション)

・第5中隊:猟兵大隊、降下猟兵大隊、山岳猟兵大隊では特別な場合を除き第5中隊を「重中隊」として定めています。猟兵大隊では8基の120mm迫撃砲を運用する迫撃砲小隊、8両のTOW搭載型ヴィーゼルを運用する対戦車小隊、同じく8両の20mmマシンカノン搭載型ヴィーゼルを運用する機関砲小隊、さらに

(第6中隊として教育部隊が配されていたのですが2012年に解散)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(第291猟兵大隊概要)

第291猟兵大隊は4個中隊で成り立っています。

・大隊本部:略

・第1中隊:略

・第2、3中隊:猟兵中隊。中隊の構成は292とほぼ同じ。

・第4中隊:偵察中隊。猟兵科ではなく偵察科となります。中隊本部と3個斥候小隊、1個技術偵察小隊などで構成されます。斥候小隊はフェネック偵察車を扱う小隊で2個の斥候班(Spähtrupp)に分かれています。偵察大隊の編成と同様、3個斥候小隊で12両のフェネックを運用するものと考えられます。

技術偵察小隊には2個レーダー分隊と1個軽斥候分隊が所属しています。レーダー分隊はレーダー搭載型ディンゴを2両ずつ、軽斥候分隊は(フェネックではなく)2両のディンゴを運用するものと考えられます。

独仏合同旅団はサバゲや軍装におけるテーマとしては面白いものだと思います。ベレーとワッペン買おうかなぁ。

猟兵大隊はBW公式ウェブサイトが詳しいので助かりました。他の大隊はあまり細かいところまで言及されていないので……。

チュース!!

2014年07月30日

マンロー民主主義共和国

高性能アウトドア用品メーカーBerghausのバックパック、Munroです。

とある界隈では「ムンロ」と呼ばれているようですが私は断然「マンロー」派。(すごくどうでもいい)

こちらはLHBwが供給した方ではなく民生品。

野暮ったい印象ですがこれがプレキャリとよく似合います。

構造としてはシンプルな35リットル。パーティションはありません。ありません……。

MOLLEバックパックにはない燻し銀アトモスフィア……。苦みのある大人のアイテム……。

腹のベルトはあまり使われていない様子。

蓋にはジッパーが付いていてあまり容量はありませんがすぐ取り出したいものを入れておくと便利そうです。

背中に当たる面にはアルミフレームが挿入されています。つよい。

連邦軍で広く使われているだけあってどのような装備と組み合わせてもよいのですが、私はプレキャリの上から背負うのが好みです。

ダイレクトアクションから短期パトロールまで対応してくれそう。ハイドレーションもMunroに入れておけばOKです。

時にMunroは無線用バックパックとしても活躍します。SEM70が多いですね。PRC-117なんかはもうちょっといいパックに入れられていたりしますけど……

特殊部隊風に虎模様のペイントを施したりサイクロプス系のサイドパックを移植したりするのもGut.

ミリフォトでは民生版とLHBw版が混在していたりしますが私はあまり気にしません。EGBだと民生版が多いような印象もありますね。サイクロプスとは別で調達しているのでしょうか……

(街歩きアイテムとしても良好な使用感みたいです。2ℓペットのウーロン茶入れたりとか)

チュース!!

2014年07月29日

装甲擲芋兵

前回の降下猟兵構造まとめが好評(?)でありましたので装甲擲弾兵大隊の構造についても少々触れてみたいと思います。

現在、装甲擲弾兵大隊は教導大隊を含めて8個存在します。

・第112装甲擲弾兵大隊

・第122装甲擲弾兵大隊

・第212装甲擲弾兵大隊

・第371装甲擲弾兵大隊

・第391装甲擲弾兵大隊

・第401装甲擲弾兵大隊

・第411装甲擲弾兵大隊

・第92装甲擲弾兵教導大隊

(活動停止中の第908、第909は除きました)

この辺の母体組織については「種芋s'データベース」様を参照されると良いと思います。

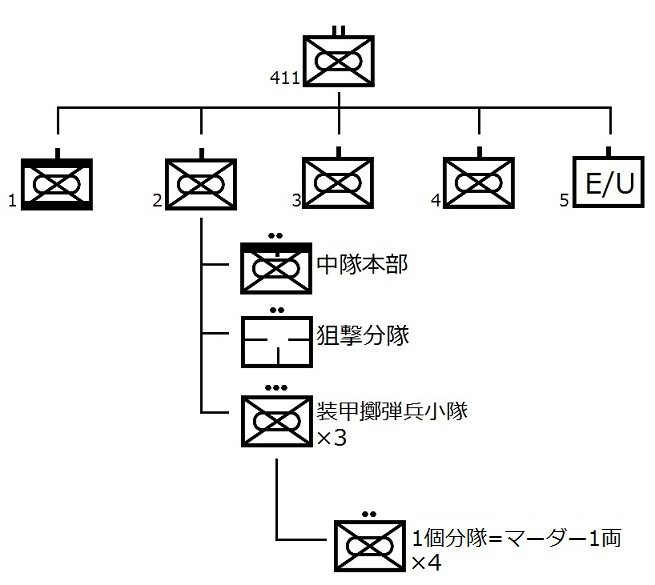

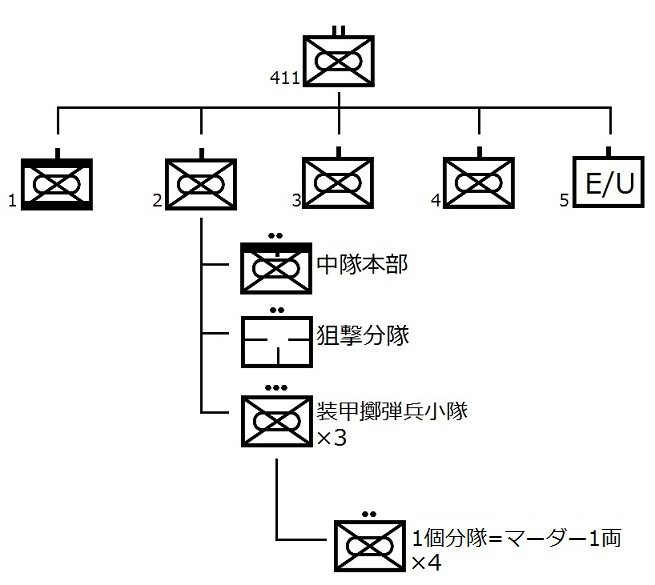

各大隊の構造はほとんど同じですが、ここでは第411装甲擲弾兵大隊を例にとってみたいと思います。

・大隊本部(図では省略):大隊長とその周辺の人たち

・第1中隊:本部管理中隊(Stabs- und Versorgungskompanie)。大隊を運営するため補給・通信等を担う中隊です。(BWにおいては第1中隊がこれと決まっています)

・第2~4中隊:メインの戦闘中隊です。中隊本部と3個装甲擲弾兵小隊、狙撃分隊(3個班からなる)で構成されています。装甲擲弾兵小隊は4個分隊で構成されていますが、1個分隊に1両のマーダーが割り当ててあります。1個小隊あたりマーダー4両ですので3個小隊集まると12両。中隊本部に2両ありますので1個中隊には14両のマーダーが配置されていることになります。

さらに3個装甲擲弾兵中隊ですから14×3で42両。第1中隊にも2両ありますので1個大隊では計44両のマーダーが存在することになります。

さらに(しつこい)、8個大隊ですので44×8で352両。訓練用や砲兵大隊の観測用マーダーを含めるとBW全体で400両ほどになります。

(第212装甲擲弾兵大隊のマーダーと分隊。列の真ん中に空挺ヘルっぽい隊員が……)

装甲擲弾兵は現在ではマーダー乗りの機械化歩兵として知られています。1個分隊には9人が所属しており、この全員がマーダーに詰め込まれます。マーダーのクルーは3名おり、1人は分隊長でもあるコマンダー。1人は運転手でもう1人はマーダーの固定武装である20mmマシンカノンの射手です。残りの6人は下車戦闘員としてマーダー後部の戦闘員区画に収容されます。

6名ですので他兵科においてはTruppに相当します。隊員はG36(G3)やMG3(MG4)、対戦車用の武装としてパンツァーファオスト3などで武装してマーダー後部に乗り込みます。

せまそう。

最近のモデルケースとしてはG36×4、MG4×1、PzFst3×1と言ったところでしょうか(1例)。

HK69なんかもアリですね。

余談:今年、ムンスターでIDZ-ES装甲擲弾兵の展示がありましたが、そこでは下車戦闘部隊の隊長(らしき人)が近代化改修仕様のG36Kを携行していました。装甲擲弾兵もついにG36Kで武装するようになるのでしょうか?(戦闘員区画が大分せまそうなので……)

狙撃分隊はG22を運用します。おそらく3名で1班を構成します。よく3人組で見られますよね……。(追記:狙撃手、スポッター、ドライバー、無線手の4人組と言う情報を見かけました)

・第5中隊:一般基礎訓練などの訓練中隊(Ersatz- und Unterstützungskompanie)。(図中の兵科記号は降下猟兵の際に使ったものと別のものに変えてみました。大隊内の最後の中隊はこういった教育部隊ですがAusbildungs- und Unterstützungskompanieと記されているなど呼び方はまちまちです)

(以前の装甲擲弾兵大隊には120mm迫撃砲を搭載したM113を取り扱う迫撃砲中隊が第6中隊として存在していたようです)

頭の中にしまっていた情報がこのくらいですので頼りない記事になってしまいましたね(毎度の事……)。

くれぐれも鵜呑みには(ry

Tschüs!!

現在、装甲擲弾兵大隊は教導大隊を含めて8個存在します。

・第112装甲擲弾兵大隊

・第122装甲擲弾兵大隊

・第212装甲擲弾兵大隊

・第371装甲擲弾兵大隊

・第391装甲擲弾兵大隊

・第401装甲擲弾兵大隊

・第411装甲擲弾兵大隊

・第92装甲擲弾兵教導大隊

(活動停止中の第908、第909は除きました)

この辺の母体組織については「種芋s'データベース」様を参照されると良いと思います。

各大隊の構造はほとんど同じですが、ここでは第411装甲擲弾兵大隊を例にとってみたいと思います。

・大隊本部(図では省略):大隊長とその周辺の人たち

・第1中隊:本部管理中隊(Stabs- und Versorgungskompanie)。大隊を運営するため補給・通信等を担う中隊です。(BWにおいては第1中隊がこれと決まっています)

・第2~4中隊:メインの戦闘中隊です。中隊本部と3個装甲擲弾兵小隊、狙撃分隊(3個班からなる)で構成されています。装甲擲弾兵小隊は4個分隊で構成されていますが、1個分隊に1両のマーダーが割り当ててあります。1個小隊あたりマーダー4両ですので3個小隊集まると12両。中隊本部に2両ありますので1個中隊には14両のマーダーが配置されていることになります。

さらに3個装甲擲弾兵中隊ですから14×3で42両。第1中隊にも2両ありますので1個大隊では計44両のマーダーが存在することになります。

さらに(しつこい)、8個大隊ですので44×8で352両。訓練用や砲兵大隊の観測用マーダーを含めるとBW全体で400両ほどになります。

(第212装甲擲弾兵大隊のマーダーと分隊。列の真ん中に空挺ヘルっぽい隊員が……)

装甲擲弾兵は現在ではマーダー乗りの機械化歩兵として知られています。1個分隊には9人が所属しており、この全員がマーダーに詰め込まれます。マーダーのクルーは3名おり、1人は分隊長でもあるコマンダー。1人は運転手でもう1人はマーダーの固定武装である20mmマシンカノンの射手です。残りの6人は下車戦闘員としてマーダー後部の戦闘員区画に収容されます。

6名ですので他兵科においてはTruppに相当します。隊員はG36(G3)やMG3(MG4)、対戦車用の武装としてパンツァーファオスト3などで武装してマーダー後部に乗り込みます。

せまそう。

最近のモデルケースとしてはG36×4、MG4×1、PzFst3×1と言ったところでしょうか(1例)。

HK69なんかもアリですね。

余談:今年、ムンスターでIDZ-ES装甲擲弾兵の展示がありましたが、そこでは下車戦闘部隊の隊長(らしき人)が近代化改修仕様のG36Kを携行していました。装甲擲弾兵もついにG36Kで武装するようになるのでしょうか?(戦闘員区画が大分せまそうなので……)

狙撃分隊はG22を運用します。おそらく3名で1班を構成します。よく3人組で見られますよね……。(追記:狙撃手、スポッター、ドライバー、無線手の4人組と言う情報を見かけました)

・第5中隊:一般基礎訓練などの訓練中隊(Ersatz- und Unterstützungskompanie)。(図中の兵科記号は降下猟兵の際に使ったものと別のものに変えてみました。大隊内の最後の中隊はこういった教育部隊ですがAusbildungs- und Unterstützungskompanieと記されているなど呼び方はまちまちです)

(以前の装甲擲弾兵大隊には120mm迫撃砲を搭載したM113を取り扱う迫撃砲中隊が第6中隊として存在していたようです)

頭の中にしまっていた情報がこのくらいですので頼りない記事になってしまいましたね(毎度の事……)。

くれぐれも鵜呑みには(ry

Tschüs!!

2014年07月28日

降下猟兵ヘーイ

赤い悪魔こと第261降下猟兵大隊

(第261降下猟兵大隊概略。すんごい省略して描きました)

現在DSKの下にある2個空挺旅団(Luftlandebrigade、第26と第31)はそれぞれ2個降下猟兵大隊(Fallschirmjägerbataillon)を擁しており、全体で4個降下猟兵大隊が存在しています。

これらの降下猟兵大隊(第261、第263、第313、第373)はほとんど同じ構造をしていて、第1中隊から第6中隊までの6個中隊を持っています。

※部隊の大きさはDivision(師団)>Brigade(旅団)>Regiment(連隊)>Bataillon(大隊)>Kompanie(中隊)>Zug(小隊)>Gruppe(分隊)>Trupp(班)

・大隊本部(図では省略):大隊長とその周辺人物がおります。大隊長には中佐相当の人物が任命されます。

・第1中隊:本部管理中隊(Stabs- und Versorgungskompanie)。大隊の運営を行うための総務課のようなところです。通信小隊や衛生小隊、輸送小隊がここに属しています。他、軍用犬小隊、パスファインダー小隊もここ。だいたい300人規模の中隊です。

・第2~4中隊:降下猟兵中隊。メイン戦力がこちら。1個中隊は3個の降下猟兵小隊と1個の重降下猟兵小隊、中隊本部など(図では省略)から構成されます。さらに1個降下猟兵小隊は小隊長(+Zugtrupp)と3個の分隊で構成。1個分隊は2個の班で構成されます。1個降下猟兵中隊は160名ほどの規模となります。

(降下猟兵小隊概略)

中隊長は中尉から少佐程度の人物が務めます。小隊長ならFeldwebelから大尉、分隊長や班長は~feldwebel系が多いですね。この辺は部隊によって様々です。

降下猟兵小隊はいわばライフルマン部隊ですが、重降下猟兵小隊はGraMaWa(自動式グレネードランチャー)分隊やMILAN対戦車ミサイル分隊、狙撃部隊を擁しています。

(重降下猟兵小隊概略)

現在では3個ある降下猟兵中隊のうち1つは所謂EGB中隊です。

・第5中隊:重降下猟兵中隊。猟兵大隊(連隊)、山岳猟兵大隊にも同じような部隊があります。120mm迫撃砲小隊やヴィーゼル小隊(TOW搭載型ヴィーゼルによる対戦車小隊、20mmマシンカノン搭載型による戦闘支援小隊)、JFST(簡単に言うとFACやFOを擁したチーム)などから構成された戦闘支援部隊です。

・第6中隊:一般基礎訓練(AGA)などを行ったりする教育・訓練部隊です。

降下猟兵小隊を構成する分隊は下のような構成です(あくまで1例で状況に応じて変化します)。

〇分隊長:2個班に分けたとき班長を兼任します。

〇副分隊長:分隊長と同じくもう1つの班の班長を兼任します。

〇DMR射手:G3DMRを運用します。

〇MG4射手: MG4を運用します。

〇MG3射手:現在ではMG4に置き換えられ、1個分隊あたり2挺のMG4となっているかもしれません。装填手が付きます。

〇PzFst3射手:パンツァーファオスト3を運用します。助手(装填手)も必要です。

〇AG36射手:2名。グレネーダーです。AG36の代わりにHK69を持つこともあるかもしれません。

ドライバーや無線手を兼任する隊員もいます。

分隊長や副分隊長、ドライバー、無線手は拳銃(P8)や機関短銃(MP2、MP7)で武装することもあるそうです(よく把握していません……)。

こういった情報にもと基づいて1個分隊再現するのも楽しそうですね(MG3?MG4? 知りませんな……)。

…………………………………………………………………………………………………………

降下猟兵大隊はそう遠くないうちに降下猟兵連隊(Fallschirmjägerregiment)に組み替えられるそうです。

母体となるのが第1空挺旅団で、その下に2個降下猟兵連隊(第26、第31)が置かれます。

(第31降下猟兵連隊概略)

第26降下猟兵連隊は8個中隊編成で下のようになります。

・本部管理中隊

・降下猟兵中隊×4

・重降下猟兵中隊

・中空挺補給中隊(mittlere Luftlandeversorgungskompanie)

・空挺医療中隊

また、新兵訓練中隊(どこに属するか分からないので除けておきました)

第31降下猟兵連隊は10個中隊編成で下のようになります。

・本部中隊

・降下猟兵中隊×6 (このうち4個がEGB中隊)

・重降下猟兵中隊

・重空挺補給中隊(schwere Luftlandeversorgungskompanie)

・空挺医療中隊

また、新兵訓練中隊(同)

第26、31空挺旅団下にあった空挺支援大隊(第262、第272)が解散して補給中隊、衛生中隊として連隊に組み込まれることとなります。(ですので訓練中隊を除くどの中隊も空中展開能力を持っています)

また、第26空挺旅団下にあった第260空挺工兵中隊と第260空挺偵察中隊が解散し、第1空挺旅団下には第31空挺旅団から引き継がれる第270空挺工兵中隊と第310空挺偵察中隊が設置されます。

(第1空挺旅団概略)

連隊そのものにある程度独立して作戦を遂行できる能力を持たせた(補給等の後方支援も連隊内で行える)ということだと思いますが、大隊消滅は少し残念な気もしますね。中隊の数で考えると縮小していることになるので、当然リストラされる中隊も……。ワッペンもどのように変化するのか激しく気になります。

来年はFernspäher(FSLK200)が解散したり、猟兵連隊が猟兵大隊に組み替えられたりと大忙しな年になりそうで(それでも、去年から今年にかけて大分構造が変化しましたが……)。

久々にこの手の情報に触れたので脳味噌がスポンジになりそうですよ~も~

新しい資料と古い資料を同時にまとめたので時代遅れな情報や的外れな情報が混ざっているかもしれません……。くれぐれも鵜呑みにされないように……。

Tschüs!!

2014年07月25日

救急効率と言う概念

BWでそれなりに用いられている(?)医療用テープ「Leukoplast」を取り寄せてみました。

赤いドラムが特徴。テープの色はよくあるベージュ。1.25cm×5mをチョイス。

購入時には白いプラスチックケースにカポっとはまった状態でした。

BSN medical GmbHという会社の製品でフランス製です(会社はドイツ)。

手で簡単に千切れるとの評判でしたが、爪を立てて一気に力を入れないと破れてくれませんでした……。まぁ丈夫ということで……。

(画像が汚くて申し訳ありません。反省)

パラコードでMK2に吊ってみました。ユーティリティポーチへの落書き赤十字マークにはちゃんと元ネタがありますのでお時間がありましたら探してみてください。

NRUの医療部隊

よく似た別物じゃねーの……という可能性もありますが……

メディックバッグに入れられているのはよく見ますね。

サバゲでは……そうですねぇ、ビニールテープの代わりとして脱落しそうになるハンドガードを押さえたり……(何の話だ)

赤いので外装には向かないと思いますがコスプレアイテムとしてなら……(フェードアウト)

Tschüs!!

赤いドラムが特徴。テープの色はよくあるベージュ。1.25cm×5mをチョイス。

購入時には白いプラスチックケースにカポっとはまった状態でした。

BSN medical GmbHという会社の製品でフランス製です(会社はドイツ)。

手で簡単に千切れるとの評判でしたが、爪を立てて一気に力を入れないと破れてくれませんでした……。まぁ丈夫ということで……。

(画像が汚くて申し訳ありません。反省)

パラコードでMK2に吊ってみました。ユーティリティポーチへの

NRUの医療部隊

よく似た別物じゃねーの……という可能性もありますが……

メディックバッグに入れられているのはよく見ますね。

サバゲでは……そうですねぇ、ビニールテープの代わりとして脱落しそうになるハンドガードを押さえたり……(何の話だ)

赤いので外装には向かないと思いますがコスプレアイテムとしてなら……(フェードアウト)

Tschüs!!