2021年07月25日

Walther P1

続けてモデルガンネタと見せかけて連邦軍ネタ。正式ピストルのP1です。

本当はマルシンのP38なんですがP1ということにしておいてください……

世間でよく見るミリタリータイプのグリップではなくコマーシャルタイプグリップ。

ドイツ連邦軍に採用されたP1はこのコマーシャルグリップを装備しています。

外見上の違いはグリップ程度なのでP1と言い張っても差し支えないでしょう。

P1は基本的に戦後生産なのですが、調達されたものの中には戦前のP38や

ベルギーの民間市場に流通していたとされるP38なんかも含まれていたとか。

ベルリン警察においては国産の武器が西ベルリン内で制限されていた関係で

マニューリン製のP1が調達されたりなど興味深い歴史を持つ武器であります。

センターファイアじゃなかったりエキストラクターがモールドだったりするのは

流石に古いモデルガンなので仕方ないですね。エアガンでもこんなもんですし。

ショートリコイルが疑似動作だったりもしますがこれも機構上仕方がない点。

ちなみに連邦軍が高圧弾薬を使う関係でP1には途中から強化用のピンが

フレームのスライドストップの前側に打ち込まれるようになったんですよね。

疑似ショートリコイルのピンも似たような位置に打ってあってちょっと面白い。

ダミーカート仕様なのでここからの「景色」もなかなかのものです。

P38の特徴を押さえて一応ちゃんと左手方向に排莢されますよ。

P1の分解図を見るとブリーチ周りとショートリコイル機構以外はほぼ同じ。

サイトも途中から変更がなされていて、前と後ろでなぜか6種類ずつある。

カートリッジインジケータの形状も途中から変更されているようですね。

32番がP38にはない強化用ピン。アルミフレームの関係もあるのでしょう。

支給したものを回収して次々改修したのでP1は改修印だらけなんだそう。

Tschüs!!

タグ :P1

2020年05月13日

P7

MGCのP7です。正確にはP7M13なんですが。

BWにおいても憲兵隊でP7が使われていましたのでそのイメージで購入。

憲兵隊のP7といえば今までP7M8だと思っていたんですがよく観察してみると

・マガジンキャッチがヨーロピアンタイプ

・トリガーガードが小さくヒートガードもない

ということでどうもP7M8に発展する前の「スタンダードなP7」なんですよね。

うーん、シングル/ダブルカラムの違いであればほぼ目をつむれるんですが、

マガジンキャッチやトリガーガードは外見上の差異として非常にデカい……

基本的にドイツの機関で用いられているのはスタンダードなP7みたいです。

ニュージャージー州などドイツ以外の採用ではM8やM13が多いんですが。

BWにおいてはPPKの後継、つまりコンシールメント向けとして採用されています。

かなりの大型化ですが、P7の後継であるP30でも更に大型化しているんですよね。

なんにしても憲兵隊が独自に、警察寄りの拳銃をチョイスするのは興味深いです。

ZDvに載っているアクセサリ。このほかショルダーホルスターも存在します。

大分貴重な私服憲兵(これ自体がレア)がP7を携行する映像。

ISAF派遣部隊の訓練映像から。ローテーションが印象的。

ピストンを清掃する様子まで映っています。

ベストのクロスドロウにP7、おそらくレッグにP8も携行していると思います。

トイガンとしてのP7はこのMGCとマルイのみだと思っていたんですが、

マルゼンもカート式エアガンを出していたということを最近知りました。

地味に人気のある銃なんでしょう、いずれにしてもM13なんですけど。

まぁ見た目的にもメカ的にも不思議な魅力のある銃ですよね。

Tschüs!!

2020年03月23日

連邦軍の赤帯もち

3Dプリンタ製Sicherheitsmanöverpatronengerät(SMPG)。

長ったらしい名称ですが言ってしまえばブランクアダプターです。

ガス圧をバレル内に封じ込めることによりガスピストンの動作を助け、

徐々に緩めることで排莢孔からガスをブローさせないようにする装置。

このSMPGは近距離・室内戦闘訓練用という位置付けのアクセサリで、

危険領域を銃口の前方1m、両サイド0.5mまでにとどめた設計だそう。

塗装含め全体的な上手く雰囲気を掴んだ再現度となっています。

3Dプリンタの積層が旋削加工のように見えて良いエッセンスに。

金属っぽい塗装を目指し手作りキットも購入済み。

ご覧のようにパーツ分割で巧みに作られています。

VFC対応モデルなので特に加工なく取り付け可能です。

実銃用はネジのサイズが異なり取り付けできない模様。

ピアノ線で押しバネも作ってみましたがなかなか良い。

G36Kでよく見られるので取り立てて使用例を挙げるほどでもないのですが。

側面にもG36kと刻印されていますがG36に使っても問題ないと思われます。

派手な存在感はありませんが赤いラインが目立ってかっこいい。

これのおかげで訓練風の撮影会がずいぶんと捗ることでしょう。

白いラインのものはAGDUS(レーザ訓練装置)用となっております。

こちらはよく似た別物で単にMPGと呼ばれているもの。赤い帯が入っているので紛らわしい。

G36シリーズ全般のほかMG4などでも用いられているようです(MG5やMP7も同系統品)。

ゆえにSMPGの技術を取り入れたマルチに使える後発品ではないかと考えられそうです。

【古いタイプの調整可能型MPGはこちら】

Tschüs!!

2020年02月24日

LLM01 Side Mount

IdZ-ESであらたにLLM-VRが導入されましたが旧来のLLM01もまだまだ現役です。

本日はそんなLLM01用のオプション品のひとつを手に取って見てみるとしましょう。

ケースなんですがどう見ても水筒ポーチです。当時のサプライヤであるエリコンの02年タグが付いていました。

専用のリモートスイッチとクリーニングクロス、綿棒が付属。ウレタンインサートは電池ホルダーも兼ねています。

さて肝心のモノはこんな奇妙な形の取付ブラケットです。

ちなみにこのLLM01、普通はクランプマウントなんですが、

使い勝手がよくないのでラッチマウントに換装しています。

ARESのG36に付けようと思ったんですが形が合わずVFCのG36Kに取り付け。

トグルラッチで結構な力をかけて固定します。

そこにあらかじめLLM01を付けておくとこの通り。サイドマウントなんですな。

昔はサイドレールに付けてると思っていたのでこれと知ったときは驚きました。

ちなみにクランプマウントを分解し土台部分を流用する必要があります(面倒)。

リモートスイッチと552をあしらって、ちょい古めの空挺仕様が完成。

この密度感が抜群にかっこいい。位置の割に意外と視界は邪魔されません。

VFCはさすが実パーツが上手く馴染みますね。

レールインターフェイスの無いG36A0/A1で大活躍。やっぱりG36に付けたかったですね。

リモートスイッチの取り回しは各自思い思いな様子です。

これがお手本でしょうかね。ケーブルがマウントベースを潜るようになっています。

Tschüs!!

2020年01月29日

木と銃

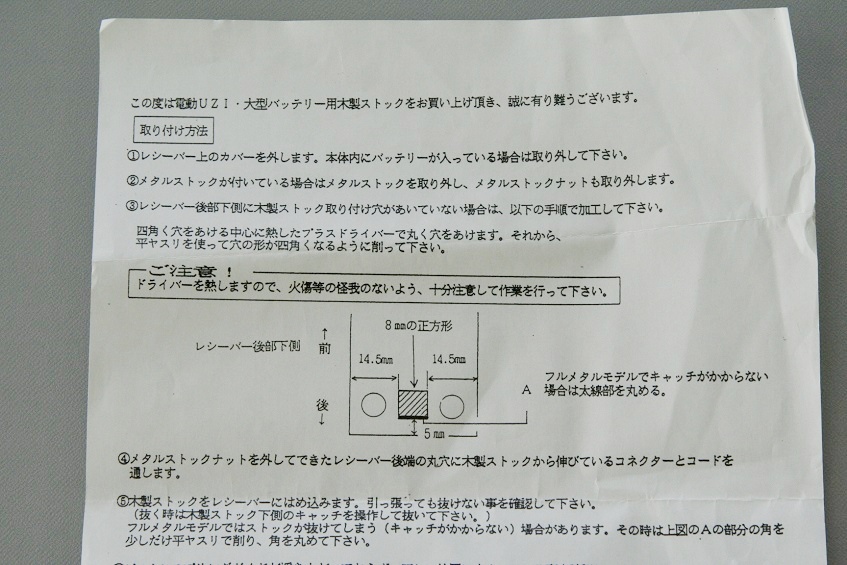

前回に引き続きMP2(UZI)のための固定ストックです。

マルシンがオプション品としてラインナップしたもの。

ラージバッテリー収納用として発売されましたが現在ではかなりの入手難。

出張先のおもちゃ屋で見つけて確保したという方から譲っていただきました。

ちゃんとした木と金属でできています。モデルガンを作るメーカだけありますね。

取り付けには加工が必要でした。説明書もこの有様。まぁ古い製品なのでね……

UZIの固定ストックと言えば上画像のようなくびれた形を連想する方も多いでしょう。

マルシンでは本体セットの製品にこのくびれたタイプが付属していたらしいです。

参考URL:「UZI SIX MILLIMETER」様

https://uzi9mm.militaryblog.jp/e245611.html

https://uzi9mm.militaryblog.jp/e246394.html

なぜセット版とオプション版で形状を変えたのかはっきりとは分かりませんが、

「くびれ型」と「直線型」では後者の方がバッテリー収納に適していたのでしょう。

実銃においては年代的な違いであり、「直線型」が先に存在していたそうです。

確かに採用直後の60年頃の画像では「直線型」をよく見かける気がしますね。

もっとも木製ストックが使われていたのは70年代までの短い間なわけですが。

(「直線型」の特に古いものはクリーニングキットを収納できるスペースを持つものでしたが、これを連邦軍が使っていたかは不明)

ちなみにマニュアルではほとんど「くびれ型」です。

………………………………………………………………

現在の感覚からするとSMGに固定ストックって……なんてなりがちですが、

当時トンプソンとの置換を目的としていたので違和感はなかったのでしょう。

(考えてみればWW2以前のSMGは固定ストックがほとんどなわけで、代表的なところではMP40やM3がその例外でしょう)

今や折り畳み式ストックや伸縮式ストックが当たり前となっているSMGですが、

こうして改めて手に取ってみると固定ストックもなかなかに味わい深いものです。

Tschüs!!