2019年10月24日

戦車の数え方

昨今なにかと話題に上るドイツ連邦軍の戦車部隊について。

配備数や稼働状況を巡るアレコレはわいとさんのブログでも検証が入りましたね。

リンク:「ドイツ連邦軍の戦車稼働状況ファクトチェック」

流行に便乗ってもんでもないですが参考程度に現連邦軍の戦車大隊の編成について軽く見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

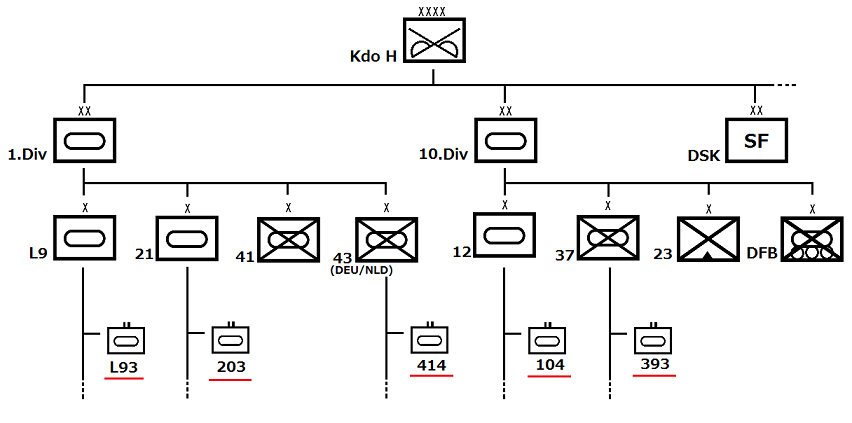

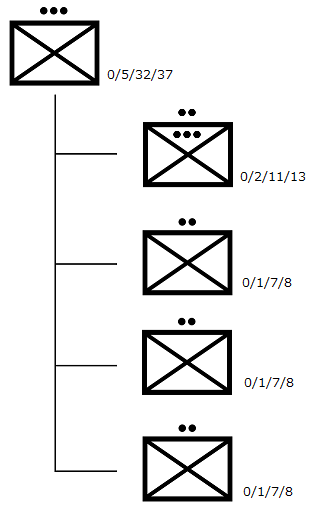

さて現在(19年10月)のアクティブな戦車大隊は次の4個です。

・第93戦車教導大隊 (第9戦車教導旅団)

・第104戦車大隊 (第12戦車旅団)

・第203戦車大隊 (第21戦車旅団)

・第393戦車大隊 (第37装甲擲弾兵旅団)

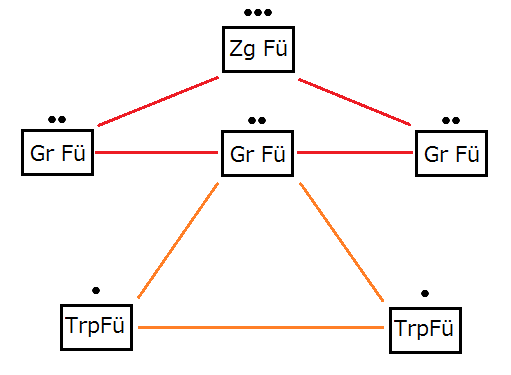

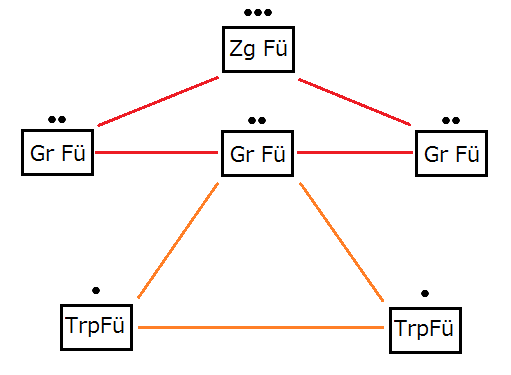

陸軍のざっくりした編成に戦車大隊の立ち位置を入れるとこんな感じ。

(新設される第363戦車大隊は第10装甲師団下に入る予定)

連邦陸軍のすべての戦車旅団および2個ある装甲擲弾旅団のうち1個に戦車大隊が置かれていることになります。第41装甲擲弾兵旅団だけは機甲戦力であるにもかかわらず戦車大隊を持っていません。

(※かつては戦車旅団に2個戦車大隊と1個装甲擲弾兵大隊、装甲擲弾兵旅団には1個戦車大隊と2個装甲擲弾兵大隊が所属するといった形で概ね大隊数の比率で旅団の性質が決められていた様子ですが、現在では編成が変則的になりこうした旅団の定義は崩れています)

オランダ軍第43装甲旅団隷下の第414戦車大隊を含めると5個大隊ということになりますが、この大隊はドイツ・オランダの混成で第2中隊と第3中隊をドイツ軍から、第4中隊をオランダ軍から充当しています。

(第2中隊は第93戦車教導大隊の第5中隊から、第3中隊は第203戦車大隊の第5中隊から改編)

ちなみにこの第43装甲旅団(オランダ)は上図からも分かる通り第1装甲師団(ドイツ)に従属する形となっています(運用上はドイツ・オランダ軍団に参加)。ややこしいですね。

予備戦力の第8山岳戦車大隊を元に第363戦車大隊を新設する動きもありますので、最終的には5個大隊(+2個中隊)といえるでしょう。

(BWの公的なソースでは6個大隊と表現していることが多いようですが)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現在の大隊編成からレオパルト2の台数を見てみましょう。

戦車大隊はいわゆる本管中隊である第1中隊と戦車中隊である第2、3、4中隊から構成されています(予備として第5中隊もあります)。

1個中隊は3個小隊から構成されており、小隊は4両のレオパルト2を装備しています。加えて中隊本部も2両のレオパルト2を持っているので、中隊における総数は14両ということになります。

3個中隊分の42両に第1中隊所属の2両を加えると大隊における総数は44両になるわけです。

この辺は装甲擲弾兵大隊のマーダーやプーマと同じですね。

車両の側面に書き込まれる3桁の数字もこの編成に基づく識別番号(Turmnummer)です。

「220」であれば第2中隊第2小隊の0号車ということになります。

第1中隊の車両は「0」から始まる「001」と「002」となるようですが、頭が「1」でないということは大隊直属というニュアンスなのかも。

ちなみにこのTurmnummerにも中隊色の法則が割り当てられていることがあります。

厳密に定められているルールではないので部隊によって振れがありそう。PzBtl203で「302」ってのも見ましたし。

この辺りは模型分野の人の方が強そうですよね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オランダ軍部隊を含む第414戦車大隊については、どうもオランダの第4中隊の編成が「4個小隊×4両」らしいため車両の総数が他と異なるようです。

参照元によって48両であったり49両であったりとイマイチ不確定なのですが、オランダの戦車中隊を18両と考えると48両が妥当じゃないでしょうか。

(オランダ軍は2011年に戦車を「全廃」しており、この戦車大隊のために新たにレオパルト2を調達しなおしています。そのためオランダ軍の戦車保有数=第4中隊の配備数なのですが、この辺も資料によって16両だったり18両だったり不安定です)

わいとさんのブログにピックアップされた「Augen geradeaus」による176両という数字が44両×4個大隊を示すものなのかどうかニュアンスがうまくつかみ取れませんが、2018年当時の予備戦力を除く全4個大隊にはちゃんと定数分のレオパルト2が割り当てられており「利用可能」な状態にあったと述べることはできそうです。まぁこの場合の「利用可能」は単に「配備されている」という意味なのかもしれませんが。

(まさか立ち上げ途中の第414戦車大隊を「非稼働」と見なして計算に含めているわけではないでしょう)

個人的には配備数の6割に相当する105両が作戦可能な状態(einsatzbereit)であればそこそこのレベルじゃないかと思います。

実際の運用に際していえばeFP BGやVJTFなどNATOの即戦力に指定されている部隊に優先して予備部品が供給・在庫されますので、結果的に部隊ごとの稼働率には少なくない差が出るものと思われます。

各部隊ごとの稼働率も気になるところではありますが……

予備車両の考え方や稼働率の厳密な定義など、もっと明確にできればまた新たな発見があるのでしょうが、今回はあくまで戦車大隊における単純な戦車の数え方ということでご容赦ください。

Tschüs!!

配備数や稼働状況を巡るアレコレはわいとさんのブログでも検証が入りましたね。

リンク:「ドイツ連邦軍の戦車稼働状況ファクトチェック」

流行に便乗ってもんでもないですが参考程度に現連邦軍の戦車大隊の編成について軽く見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて現在(19年10月)のアクティブな戦車大隊は次の4個です。

・第93戦車教導大隊 (第9戦車教導旅団)

・第104戦車大隊 (第12戦車旅団)

・第203戦車大隊 (第21戦車旅団)

・第393戦車大隊 (第37装甲擲弾兵旅団)

陸軍のざっくりした編成に戦車大隊の立ち位置を入れるとこんな感じ。

(新設される第363戦車大隊は第10装甲師団下に入る予定)

連邦陸軍のすべての戦車旅団および2個ある装甲擲弾旅団のうち1個に戦車大隊が置かれていることになります。第41装甲擲弾兵旅団だけは機甲戦力であるにもかかわらず戦車大隊を持っていません。

(※かつては戦車旅団に2個戦車大隊と1個装甲擲弾兵大隊、装甲擲弾兵旅団には1個戦車大隊と2個装甲擲弾兵大隊が所属するといった形で概ね大隊数の比率で旅団の性質が決められていた様子ですが、現在では編成が変則的になりこうした旅団の定義は崩れています)

オランダ軍第43装甲旅団隷下の第414戦車大隊を含めると5個大隊ということになりますが、この大隊はドイツ・オランダの混成で第2中隊と第3中隊をドイツ軍から、第4中隊をオランダ軍から充当しています。

(第2中隊は第93戦車教導大隊の第5中隊から、第3中隊は第203戦車大隊の第5中隊から改編)

ちなみにこの第43装甲旅団(オランダ)は上図からも分かる通り第1装甲師団(ドイツ)に従属する形となっています(運用上はドイツ・オランダ軍団に参加)。ややこしいですね。

予備戦力の第8山岳戦車大隊を元に第363戦車大隊を新設する動きもありますので、最終的には5個大隊(+2個中隊)といえるでしょう。

(BWの公的なソースでは6個大隊と表現していることが多いようですが)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現在の大隊編成からレオパルト2の台数を見てみましょう。

戦車大隊はいわゆる本管中隊である第1中隊と戦車中隊である第2、3、4中隊から構成されています(予備として第5中隊もあります)。

1個中隊は3個小隊から構成されており、小隊は4両のレオパルト2を装備しています。加えて中隊本部も2両のレオパルト2を持っているので、中隊における総数は14両ということになります。

3個中隊分の42両に第1中隊所属の2両を加えると大隊における総数は44両になるわけです。

この辺は装甲擲弾兵大隊のマーダーやプーマと同じですね。

車両の側面に書き込まれる3桁の数字もこの編成に基づく識別番号(Turmnummer)です。

「220」であれば第2中隊第2小隊の0号車ということになります。

第1中隊の車両は「0」から始まる「001」と「002」となるようですが、頭が「1」でないということは大隊直属というニュアンスなのかも。

ちなみにこのTurmnummerにも中隊色の法則が割り当てられていることがあります。

厳密に定められているルールではないので部隊によって振れがありそう。PzBtl203で「302」ってのも見ましたし。

この辺りは模型分野の人の方が強そうですよね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オランダ軍部隊を含む第414戦車大隊については、どうもオランダの第4中隊の編成が「4個小隊×4両」らしいため車両の総数が他と異なるようです。

参照元によって48両であったり49両であったりとイマイチ不確定なのですが、オランダの戦車中隊を18両と考えると48両が妥当じゃないでしょうか。

(オランダ軍は2011年に戦車を「全廃」しており、この戦車大隊のために新たにレオパルト2を調達しなおしています。そのためオランダ軍の戦車保有数=第4中隊の配備数なのですが、この辺も資料によって16両だったり18両だったり不安定です)

わいとさんのブログにピックアップされた「Augen geradeaus」による176両という数字が44両×4個大隊を示すものなのかどうかニュアンスがうまくつかみ取れませんが、2018年当時の予備戦力を除く全4個大隊にはちゃんと定数分のレオパルト2が割り当てられており「利用可能」な状態にあったと述べることはできそうです。まぁこの場合の「利用可能」は単に「配備されている」という意味なのかもしれませんが。

(まさか立ち上げ途中の第414戦車大隊を「非稼働」と見なして計算に含めているわけではないでしょう)

個人的には配備数の6割に相当する105両が作戦可能な状態(einsatzbereit)であればそこそこのレベルじゃないかと思います。

実際の運用に際していえばeFP BGやVJTFなどNATOの即戦力に指定されている部隊に優先して予備部品が供給・在庫されますので、結果的に部隊ごとの稼働率には少なくない差が出るものと思われます。

各部隊ごとの稼働率も気になるところではありますが……

予備車両の考え方や稼働率の厳密な定義など、もっと明確にできればまた新たな発見があるのでしょうが、今回はあくまで戦車大隊における単純な戦車の数え方ということでご容赦ください。

Tschüs!!

2019年08月16日

小隊編成メモ その2 (Fahren, Funken, Feuern 2010)

以前つまみ食い程度に取り上げた書籍「Fahren, Funken, Feuern (2010)」3章からのつづきです。

今回は4章「Gruppe und Zug im Feuerkampf」より、小隊および分隊レベルで運用される代表的な火器について見ていきましょう。

(網羅的にまとめると大変なので気になった部分をかいつまんでいこうと思います)

======================================

Gruppe und Zug Feuerkampf (分隊および小隊における射撃戦闘)

◇射撃戦闘の原則と火器の使い方

原則は次の2つの理由から必要とされる。

・原則を知っている者だけが火器を扱うことができるため。

・敵も同様の原則を知っていると仮定すべきであるため。

(敵の行動が味方にどのような影響を与えるか、敵がどのような選択肢を持っているか理解を得るために役立つ)

また銃撃戦はそれ自体が目的ではなく、

・相手を鎮圧する

・持続的に敵の行動を妨害する

・自隊(味方)を機動させる

ために行われる。

「Feuer und Bewegung (射撃と機動)」の原則は常に適用される。

弾薬は常に「希少品」であるため分隊長は残弾に気を付けなければならない。

戦闘の前、また休止中には火器と弾薬を点検する。

そして誰も「一人で戦わない」ことを確認する。

◇火器の特性

・拳銃

拳銃の役割は曖昧であるが多かれ少なかれ重要である。

プライマリ(主武装)であるライフルが使えなくなったときセカンダリとして、スペース上の問題があるときに近接武器として使用する。

また検問や聞き込み、CIMICなど(ライフルを用いるのが適切でない場合)ではプライマリとして使用する。

・短機関銃

少し前まで短機関銃の必要性は失われていたか、そうでなくとも優先順位はかなり低かった。

アサルトライフルに置き換わるものではなく、通常分隊に割り当てられることはない。

車両乗組員やボディガードなどに用いられる。スペースの無い場所では近接戦闘武器として使われる。

そもそも近接戦闘に利用される武器であるが、MP5は高い精度と高い火力という利点を提供する。

拳銃よりはるかに高い射程と停止効果(ストッピングパワー)が得られる。

MP7では弾薬の変更により高い貫通力を得るに至り、運転手やボディガードにとってさらに適した武器となった。

短機関銃は分隊内における武器の相互作用という観点では高い存在意義を持つ。

・小銃

最も一般的で用途の広い武器である。ここではアサルトライフルを指す。

「Fahren, Funken, Feuern」では有効射程は7.62mm(G3)より5.56mm(G36)の方が長いと評価されている(※)。

これは射程は弾薬にのみ依存するものではなく、照準器にも依存するという考え方があるためであり、G3ZFでは射程は大きく伸びる。

アサルトライフルは離れた場所から精密射撃によって戦う武器であるが、近距離戦闘にも適している。

フルオート射撃は緊急時に使用されるべきである(例えばSturmabwehrschießenなど)。

この場合は3~4ショットの短いバースト射撃である。弾薬の消費は急増するが、目標への影響が必ずしも高まるわけではない。

アサルトライフルを90度傾けて遮蔽物に隠れながら発砲する所謂めくら撃ちには効果がなく、相手が明確に識別されている場合にのみ発砲するという原則に反する。

また排莢孔が下や上に向いていると排莢に悪影響を及ぼす。

戦闘前に土嚢などによってライフルレストを確保する。これは車両でも良い。

トレーサーの多用は暗視装置に悪影響を与えたり、敵に自らの位置を特定しやすくしたりしてしまうため3発に1発の割合で混ぜるのが良い。

1名だけが暗視装置を搭載した銃でトレーサーを射撃し、他の射手を誘導するという手段も取られる。

またトレーサーは残弾管理にも用いられる。

弾倉が空になる前に交換できるよう「フル状態」、「半数状態」、「残り4、5発」のところで2組のトレーサーカートリッジを装填しておく。

これは戦闘のストレス下では有効に残弾確認できる方法であるが、日中の痕跡は分かりにくいため明確ではない。

・機関銃

機関銃は高い発射レートの直射武器である。

機関銃を最大限に有効活用できるのは「側面攻撃」であるが、このためには理論上「L型フォーメーション」を採用することになるとされている。

敵の進行方向に関わらず(機関銃の射線に対して直行であろうと平行であろうと)、「首を振る」角度が狭い方が良い。

7.62mm以上の口径の威力は5.56mm口径と対照的に市街地や森林部で好まれる。

機関銃を定位置から使用する場合、あらかじめ複数の定位置の候補を決めておく必要がある。

これは敵の狙撃手の標的になるのを避けるため、順次定位置を変更するためである。

・狙撃銃

狙撃手は500mを超える射程で(G36の射程が500mとされているので)、敵の指揮官や機能要員、狙撃手、機関銃手などを標的とする。

倍率照準器を使用してチェックポイントなど保安上重要な地点を監視することもある。

狙撃銃に加え無線機と双眼鏡を装備した監視チームが組まれることもある。

狙撃手はある程度自立的に行動することが許されているが、基本的には小隊や分隊の任務と密接に結びついている。

======================================

ということで簡単にまとめましたが、基本的には当たり前のことが書いてあるだけです。

※

小銃の項目で触れた有効射程ですが、掲載資料によるとこんな感じ。数値は厳密なものではないと思いますが目安として。

名指しされていたわけではないのですがSturmgewehr 5.56がG36、Sturmgewehr 7.62がG3、ZF Gewehrが狙撃型G3なのでしょう。

考えてみれば当然のことですが狙って当てられてこその有効射程というわけです。

Machinengewehr 5.56とMachinengewehr 7.62の有効射程が同程度とされているのも興味深い点です。

ラフェッテによって大きく射程が伸びることを踏まえると、火器は(カタログデータのみによるのではなく)運用方法を加味して評価すべきだといえるでしょう。

対戦車兵器やグレーネード類に関する記述はまたの機会に。

Tschüs!!

参考文献:

Ingo Werners 『Fahren, Funken, Feuern』 2010

今回は4章「Gruppe und Zug im Feuerkampf」より、小隊および分隊レベルで運用される代表的な火器について見ていきましょう。

(網羅的にまとめると大変なので気になった部分をかいつまんでいこうと思います)

======================================

Gruppe und Zug Feuerkampf (分隊および小隊における射撃戦闘)

◇射撃戦闘の原則と火器の使い方

原則は次の2つの理由から必要とされる。

・原則を知っている者だけが火器を扱うことができるため。

・敵も同様の原則を知っていると仮定すべきであるため。

(敵の行動が味方にどのような影響を与えるか、敵がどのような選択肢を持っているか理解を得るために役立つ)

また銃撃戦はそれ自体が目的ではなく、

・相手を鎮圧する

・持続的に敵の行動を妨害する

・自隊(味方)を機動させる

ために行われる。

「Feuer und Bewegung (射撃と機動)」の原則は常に適用される。

弾薬は常に「希少品」であるため分隊長は残弾に気を付けなければならない。

戦闘の前、また休止中には火器と弾薬を点検する。

そして誰も「一人で戦わない」ことを確認する。

◇火器の特性

・拳銃

拳銃の役割は曖昧であるが多かれ少なかれ重要である。

プライマリ(主武装)であるライフルが使えなくなったときセカンダリとして、スペース上の問題があるときに近接武器として使用する。

また検問や聞き込み、CIMICなど(ライフルを用いるのが適切でない場合)ではプライマリとして使用する。

・短機関銃

少し前まで短機関銃の必要性は失われていたか、そうでなくとも優先順位はかなり低かった。

アサルトライフルに置き換わるものではなく、通常分隊に割り当てられることはない。

車両乗組員やボディガードなどに用いられる。スペースの無い場所では近接戦闘武器として使われる。

そもそも近接戦闘に利用される武器であるが、MP5は高い精度と高い火力という利点を提供する。

拳銃よりはるかに高い射程と停止効果(ストッピングパワー)が得られる。

MP7では弾薬の変更により高い貫通力を得るに至り、運転手やボディガードにとってさらに適した武器となった。

短機関銃は分隊内における武器の相互作用という観点では高い存在意義を持つ。

・小銃

最も一般的で用途の広い武器である。ここではアサルトライフルを指す。

「Fahren, Funken, Feuern」では有効射程は7.62mm(G3)より5.56mm(G36)の方が長いと評価されている(※)。

これは射程は弾薬にのみ依存するものではなく、照準器にも依存するという考え方があるためであり、G3ZFでは射程は大きく伸びる。

アサルトライフルは離れた場所から精密射撃によって戦う武器であるが、近距離戦闘にも適している。

フルオート射撃は緊急時に使用されるべきである(例えばSturmabwehrschießenなど)。

この場合は3~4ショットの短いバースト射撃である。弾薬の消費は急増するが、目標への影響が必ずしも高まるわけではない。

アサルトライフルを90度傾けて遮蔽物に隠れながら発砲する所謂めくら撃ちには効果がなく、相手が明確に識別されている場合にのみ発砲するという原則に反する。

また排莢孔が下や上に向いていると排莢に悪影響を及ぼす。

戦闘前に土嚢などによってライフルレストを確保する。これは車両でも良い。

トレーサーの多用は暗視装置に悪影響を与えたり、敵に自らの位置を特定しやすくしたりしてしまうため3発に1発の割合で混ぜるのが良い。

1名だけが暗視装置を搭載した銃でトレーサーを射撃し、他の射手を誘導するという手段も取られる。

またトレーサーは残弾管理にも用いられる。

弾倉が空になる前に交換できるよう「フル状態」、「半数状態」、「残り4、5発」のところで2組のトレーサーカートリッジを装填しておく。

これは戦闘のストレス下では有効に残弾確認できる方法であるが、日中の痕跡は分かりにくいため明確ではない。

・機関銃

機関銃は高い発射レートの直射武器である。

機関銃を最大限に有効活用できるのは「側面攻撃」であるが、このためには理論上「L型フォーメーション」を採用することになるとされている。

敵の進行方向に関わらず(機関銃の射線に対して直行であろうと平行であろうと)、「首を振る」角度が狭い方が良い。

7.62mm以上の口径の威力は5.56mm口径と対照的に市街地や森林部で好まれる。

機関銃を定位置から使用する場合、あらかじめ複数の定位置の候補を決めておく必要がある。

これは敵の狙撃手の標的になるのを避けるため、順次定位置を変更するためである。

・狙撃銃

狙撃手は500mを超える射程で(G36の射程が500mとされているので)、敵の指揮官や機能要員、狙撃手、機関銃手などを標的とする。

倍率照準器を使用してチェックポイントなど保安上重要な地点を監視することもある。

狙撃銃に加え無線機と双眼鏡を装備した監視チームが組まれることもある。

狙撃手はある程度自立的に行動することが許されているが、基本的には小隊や分隊の任務と密接に結びついている。

======================================

ということで簡単にまとめましたが、基本的には当たり前のことが書いてあるだけです。

※

小銃の項目で触れた有効射程ですが、掲載資料によるとこんな感じ。数値は厳密なものではないと思いますが目安として。

名指しされていたわけではないのですがSturmgewehr 5.56がG36、Sturmgewehr 7.62がG3、ZF Gewehrが狙撃型G3なのでしょう。

考えてみれば当然のことですが狙って当てられてこその有効射程というわけです。

Machinengewehr 5.56とMachinengewehr 7.62の有効射程が同程度とされているのも興味深い点です。

ラフェッテによって大きく射程が伸びることを踏まえると、火器は(カタログデータのみによるのではなく)運用方法を加味して評価すべきだといえるでしょう。

対戦車兵器やグレーネード類に関する記述はまたの機会に。

Tschüs!!

参考文献:

Ingo Werners 『Fahren, Funken, Feuern』 2010

2019年05月09日

小隊編成メモ (Fahren, Funken, Feuern 2010)

◇ドイツ連邦軍の小隊編成の基本事項を考える

今回は書籍「Fahren, Funken, Feuern (2010)」の紹介を兼ねて、概要をつまみ食いで訳していこうと思います。

この「Fahren, Funken, Feuern」は小隊レベルの編成・運用の基礎を学ぶために、一般人が入手できるほとんど唯一の軍事書籍と言ってよいかと思います。

部隊編成から戦闘行動、指揮行動、任務の形態、訓練の原則について述べられたものであり、連邦軍で実際に運用される教本ではないものの、十分その実態に近づくことの出来る内容です。

ここでは3章「Einsatzkräfte」の項目から小隊の編成を見ていきましょう。

======================================

3章では「バリアント1」と「バリアント2」の2種類の小隊編成が挙げられています。

「バリアント1」は古典的で標準的な歩兵小隊(猟兵小隊)で、「バリアント2」はその弱点を補った改変型として示されています。

◇バリアント1 (古典的な歩兵小隊)

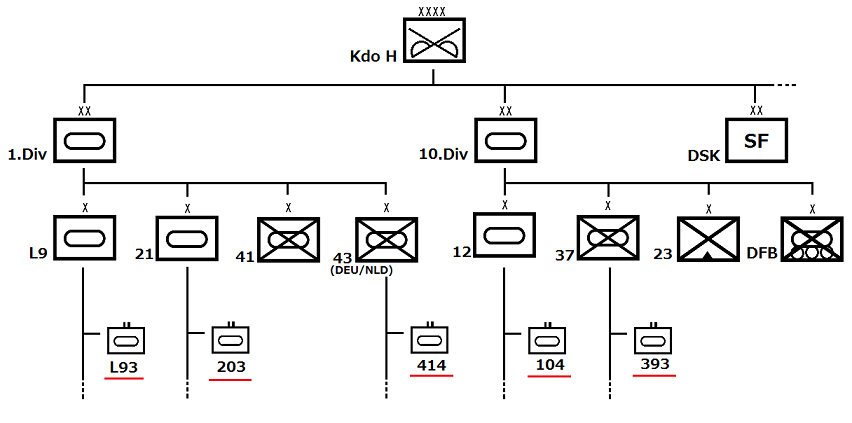

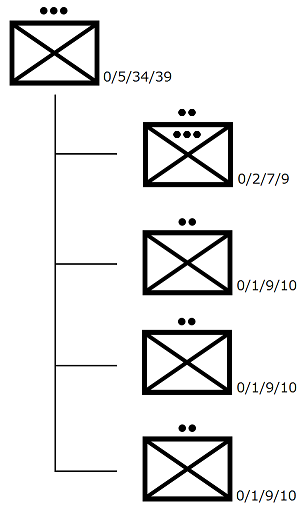

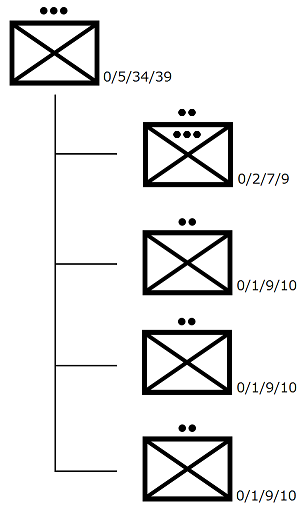

小隊の構成は「0/5/34/39」である。すなわち士官0名、下士官5名、兵卒34名の計39名からなっており、小隊長は下士官である。

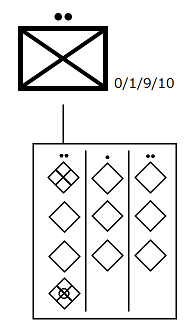

小隊長が属しその指揮を助けるZugtrupp(ZgTrp)は「0/2/7/9」の構成で、3個ある分隊(Gruppe)の構成は「0/1/9/10」である。

小隊の人員は必要性に応じて増減する。

バリアント1における小隊と分隊の関係

ZgTrpは小隊長と副小隊長を中心として、運転手、狙撃手2名、衛生兵2名、工兵2名で構成される。Trupp(班)と呼ばれるもののGruppe(分隊)として扱われる(記号も分隊のもの)。

ZgTrpは戦闘部隊としては比較的弱いが、他の分隊を支援するには十分な火力を持つ。しかしながら予備兵力としては限定的な働きしかできない。

この場合のZgTrpは車両1台で移動可能である。

割り当てられる武装はStGwが7挺、拳銃が9挺、MGが1挺、ZFGwが2挺、GraPiが1挺、SigPiが1挺である。

バリアント1におけるZgTrpの構成

3個ある分隊は小隊の実働部隊である。通常は3個であるが例外的に2個、4個と増減する。2個分隊では限られた役割分担しかできず、4個分隊では指揮が混乱する恐れがある。

分隊はそれぞれ下士官の分隊長によって指揮される。

分隊は3個班(Trupp)に分けられる。1個は分隊長が指揮し、MGを伴った2名の兵士と運転手が属するMG-Truppである。もう1個は副分隊長が指揮し、兵士2名が属するPanzerabwehrtruppである。残る1個は班長と兵士2名が属するTrägertruppである。

MG-Trupp (Trupp 1)

分隊長は小隊長と連絡を取り合いながら自分の分隊を指揮する。自らの任務を妨げない限り直接戦闘に参加する(銃撃戦を行う)。

分隊の運転手は分隊の車両に一定の責任を持ち、整備や燃料補給、擬装などの面倒を見る。車両に留まる必要が無い場合は下車し戦闘に加わる。車両を扱う性質上分隊の無線手も担う。

分隊長と運転手を除くMG-Truppの2名の兵士のうち1名は機関銃手である(車載機関銃を含む)。もう1名は機関銃手の補佐として働く。

Trägertrupp (Trupp 2)

Trägertruppはその名の通り他の班のための弾薬を運搬する。同時にライフルマン部隊として機能する。

Panzerabwehrtrupp (Trupp 3)

対装甲戦闘部隊でありPzFst3を扱う。副分隊長が班長を兼任し、StGwとGraPiで戦闘に加わる。残る2名もライフルマンであるがPzFst3射手とその助手の関係でもある。

各分隊に割り当てられる武装はStGwが10挺、拳銃が10挺、MGが1挺、PzFstが2基、GraPiが1挺、SigPiが1挺である。

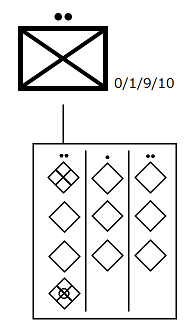

バリアント1における分隊の構成

※※※

分隊の構成は概して使用する車両の搭乗制限に依存すると言えます(人数だけでなく装備品の積載量も加味されます。これはつまり分隊の兵員輸送車として割り当てられるFuchsやMungo、Boxerが上記のような分隊編成を元に設計されているということでもあります)。

分隊の定員が10人ということでおそらくHS4(陸軍編成第4期:80~92年)がモデルとなっていると思いますが、これより後のHS5Nあたりで定員が9人に減少するのでしょう。現在でもBoxerが導入された分隊は10人編成のようです。

予備役RSUですと分隊長と副分隊長が士官で「2/3/7/12」編成という例があります。

◇バリアント2(弱体型歩兵小隊)

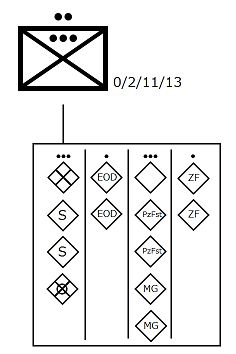

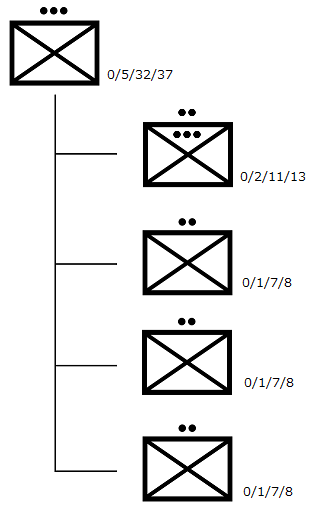

小隊の構成は「0/5/32/37」である。小隊全体では人員が減らされているが、ZgTrpの強化がなされている。

バリアント2における小隊と分隊の関係

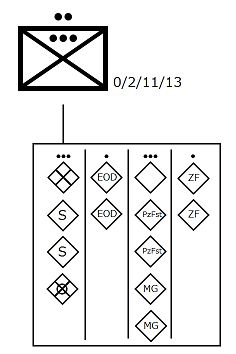

ZgTrpは「0/2/11/13」の構成で、PzFstとMGにより高い火力を持っており、他分隊への支援能力が高められている。また人員・資材ともに各分隊の予備として機能させることができる。引き換えにZgTrpのために2台の車両が必要となり、(必然的に無線手も2名となるため)指揮系統も複雑化する。

割り当てられる武装はStGwが13挺、拳銃が13挺、MG(sw)が1挺、PzFstが1基、ZFGwが2挺、GraPiが1挺、SigPiが1挺である。

バリアント2におけるZgTrpの構成

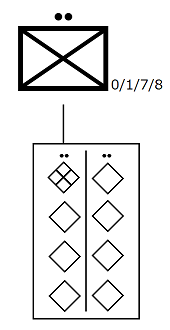

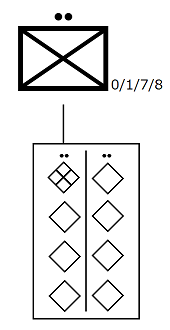

3個ある分隊は「0/1/7/8」の構成で、人員が削減されているためZgTrpによる支援が必要となる。ZgTrpは7.62mm(sw)の機関銃を持つが分隊では5.56mm(leicht)の機関銃を持つ。加えて1基のPzFstを運用する。

分隊は2個の班(Trupp)に分かれるため指揮ははるかに簡単になる。また人員を2両の小型車両に分乗させることができる。

また人員減少とともに多能化(兼業化)の必要性が高くなっている。

各分隊に割り当てられる武装はStGwが8挺、拳銃が8挺、MG(leicht)が1挺、PzFstが1基、GraPiが1挺、SigPiが1挺である。

バリアント2における分隊の構成

※※※

ここでいう「2両の小型車両」というのはDingoやWolfを指しているのでしょう。以前取り上げた降下猟兵分隊がこの8人編成の分隊でした。

BWの編成・部隊についてはこれまでに「編成とか」カテゴリにて断片的にまとめていますのでご参照ください。

======================================

・通信

情報漏えいを防ぐため小隊間、分隊間の通信は明確に規定しなければいけない。

無線、携帯電話、衛星電話を含む通信手段は安全なネットワーク、または伝送手段を使用しなければならない。

通信には原則的に次の情報が含まれていなければならない。

>部隊の名称(Truppen-/Einheitsbezeichnungen)

>場所(Ortsangaben)

>時間(Zeitangaben)

>数値(Zahlenangaben)

また平易な言葉ではなくコードネームを定義しておく必要がある。

小隊長と各分隊長は同じ周波数で繋がっている。分隊長は他の分隊長と連携することができる。

分隊長と各班長は同じ周波数で繋がっている(小隊~分隊間の周波数とは異なる)。

このため分隊長は2個の無線機を持つ必要がある。

※※※

この図では車両搭載無線は含まれていないようです。車両も含めるともうてんやわんやですね。

通信については以前タッシェンカルテから内容を抽出したことがあるのでこちらも参考にどうぞ。

======================================

以上簡単な要約でした。

この章を起点として小隊・分隊戦闘の項目へ発展していくのですがそれはまた次回としたいと思います。

Tschüs!!

参考文献:

Ingo Werners 『Fahren, Funken, Feuern』 2010

今回は書籍「Fahren, Funken, Feuern (2010)」の紹介を兼ねて、概要をつまみ食いで訳していこうと思います。

この「Fahren, Funken, Feuern」は小隊レベルの編成・運用の基礎を学ぶために、一般人が入手できるほとんど唯一の軍事書籍と言ってよいかと思います。

部隊編成から戦闘行動、指揮行動、任務の形態、訓練の原則について述べられたものであり、連邦軍で実際に運用される教本ではないものの、十分その実態に近づくことの出来る内容です。

ここでは3章「Einsatzkräfte」の項目から小隊の編成を見ていきましょう。

======================================

3章では「バリアント1」と「バリアント2」の2種類の小隊編成が挙げられています。

「バリアント1」は古典的で標準的な歩兵小隊(猟兵小隊)で、「バリアント2」はその弱点を補った改変型として示されています。

◇バリアント1 (古典的な歩兵小隊)

小隊の構成は「0/5/34/39」である。すなわち士官0名、下士官5名、兵卒34名の計39名からなっており、小隊長は下士官である。

小隊長が属しその指揮を助けるZugtrupp(ZgTrp)は「0/2/7/9」の構成で、3個ある分隊(Gruppe)の構成は「0/1/9/10」である。

小隊の人員は必要性に応じて増減する。

バリアント1における小隊と分隊の関係

ZgTrpは小隊長と副小隊長を中心として、運転手、狙撃手2名、衛生兵2名、工兵2名で構成される。Trupp(班)と呼ばれるもののGruppe(分隊)として扱われる(記号も分隊のもの)。

ZgTrpは戦闘部隊としては比較的弱いが、他の分隊を支援するには十分な火力を持つ。しかしながら予備兵力としては限定的な働きしかできない。

この場合のZgTrpは車両1台で移動可能である。

割り当てられる武装はStGwが7挺、拳銃が9挺、MGが1挺、ZFGwが2挺、GraPiが1挺、SigPiが1挺である。

バリアント1におけるZgTrpの構成

3個ある分隊は小隊の実働部隊である。通常は3個であるが例外的に2個、4個と増減する。2個分隊では限られた役割分担しかできず、4個分隊では指揮が混乱する恐れがある。

分隊はそれぞれ下士官の分隊長によって指揮される。

分隊は3個班(Trupp)に分けられる。1個は分隊長が指揮し、MGを伴った2名の兵士と運転手が属するMG-Truppである。もう1個は副分隊長が指揮し、兵士2名が属するPanzerabwehrtruppである。残る1個は班長と兵士2名が属するTrägertruppである。

MG-Trupp (Trupp 1)

分隊長は小隊長と連絡を取り合いながら自分の分隊を指揮する。自らの任務を妨げない限り直接戦闘に参加する(銃撃戦を行う)。

分隊の運転手は分隊の車両に一定の責任を持ち、整備や燃料補給、擬装などの面倒を見る。車両に留まる必要が無い場合は下車し戦闘に加わる。車両を扱う性質上分隊の無線手も担う。

分隊長と運転手を除くMG-Truppの2名の兵士のうち1名は機関銃手である(車載機関銃を含む)。もう1名は機関銃手の補佐として働く。

Trägertrupp (Trupp 2)

Trägertruppはその名の通り他の班のための弾薬を運搬する。同時にライフルマン部隊として機能する。

Panzerabwehrtrupp (Trupp 3)

対装甲戦闘部隊でありPzFst3を扱う。副分隊長が班長を兼任し、StGwとGraPiで戦闘に加わる。残る2名もライフルマンであるがPzFst3射手とその助手の関係でもある。

各分隊に割り当てられる武装はStGwが10挺、拳銃が10挺、MGが1挺、PzFstが2基、GraPiが1挺、SigPiが1挺である。

バリアント1における分隊の構成

※※※

分隊の構成は概して使用する車両の搭乗制限に依存すると言えます(人数だけでなく装備品の積載量も加味されます。これはつまり分隊の兵員輸送車として割り当てられるFuchsやMungo、Boxerが上記のような分隊編成を元に設計されているということでもあります)。

分隊の定員が10人ということでおそらくHS4(陸軍編成第4期:80~92年)がモデルとなっていると思いますが、これより後のHS5Nあたりで定員が9人に減少するのでしょう。現在でもBoxerが導入された分隊は10人編成のようです。

予備役RSUですと分隊長と副分隊長が士官で「2/3/7/12」編成という例があります。

◇バリアント2(弱体型歩兵小隊)

小隊の構成は「0/5/32/37」である。小隊全体では人員が減らされているが、ZgTrpの強化がなされている。

バリアント2における小隊と分隊の関係

ZgTrpは「0/2/11/13」の構成で、PzFstとMGにより高い火力を持っており、他分隊への支援能力が高められている。また人員・資材ともに各分隊の予備として機能させることができる。引き換えにZgTrpのために2台の車両が必要となり、(必然的に無線手も2名となるため)指揮系統も複雑化する。

割り当てられる武装はStGwが13挺、拳銃が13挺、MG(sw)が1挺、PzFstが1基、ZFGwが2挺、GraPiが1挺、SigPiが1挺である。

バリアント2におけるZgTrpの構成

3個ある分隊は「0/1/7/8」の構成で、人員が削減されているためZgTrpによる支援が必要となる。ZgTrpは7.62mm(sw)の機関銃を持つが分隊では5.56mm(leicht)の機関銃を持つ。加えて1基のPzFstを運用する。

分隊は2個の班(Trupp)に分かれるため指揮ははるかに簡単になる。また人員を2両の小型車両に分乗させることができる。

また人員減少とともに多能化(兼業化)の必要性が高くなっている。

各分隊に割り当てられる武装はStGwが8挺、拳銃が8挺、MG(leicht)が1挺、PzFstが1基、GraPiが1挺、SigPiが1挺である。

バリアント2における分隊の構成

※※※

ここでいう「2両の小型車両」というのはDingoやWolfを指しているのでしょう。以前取り上げた降下猟兵分隊がこの8人編成の分隊でした。

BWの編成・部隊についてはこれまでに「編成とか」カテゴリにて断片的にまとめていますのでご参照ください。

======================================

・通信

情報漏えいを防ぐため小隊間、分隊間の通信は明確に規定しなければいけない。

無線、携帯電話、衛星電話を含む通信手段は安全なネットワーク、または伝送手段を使用しなければならない。

通信には原則的に次の情報が含まれていなければならない。

>部隊の名称(Truppen-/Einheitsbezeichnungen)

>場所(Ortsangaben)

>時間(Zeitangaben)

>数値(Zahlenangaben)

また平易な言葉ではなくコードネームを定義しておく必要がある。

小隊長と各分隊長は同じ周波数で繋がっている。分隊長は他の分隊長と連携することができる。

分隊長と各班長は同じ周波数で繋がっている(小隊~分隊間の周波数とは異なる)。

このため分隊長は2個の無線機を持つ必要がある。

※※※

この図では車両搭載無線は含まれていないようです。車両も含めるともうてんやわんやですね。

通信については以前タッシェンカルテから内容を抽出したことがあるのでこちらも参考にどうぞ。

======================================

以上簡単な要約でした。

この章を起点として小隊・分隊戦闘の項目へ発展していくのですがそれはまた次回としたいと思います。

Tschüs!!

参考文献:

Ingo Werners 『Fahren, Funken, Feuern』 2010

2019年03月24日

色々な色

今回はドイツ連邦軍内部で伝統的に用いられる「識別色」について。

ドイツ連邦軍には兵科色とは別に部隊を識別するための色が割り当てられています。

古くはプロイセン時代から用いられる特定の色の並びで、連邦軍においては部隊章などで見ることが出来ます。

・旅団における識別色

最も分かりやすいのは旅団に割り当てられる3つの色でしょう。

連邦軍の師団は原則3個旅団から形成されており、東西統一後には東側由来の2個師団を合わせた14個の師団に、合計で42個旅団が存在していました。(国土防衛旅団など予備役部隊を除く)

第1師団には第1~3旅団が、第2師団には第4~6旅団がといった具合に連番で採番されているわけですね。

第8師団に相当する第1山岳師団には第22~24旅団が、第9師団に相当する第1空挺師団には第25~27旅団が属していました。

識別色は師団ごとに、

1番目の旅団:白

2番目の旅団:赤

3番目の旅団:黄

となっております。

空挺師団を例にするとこんな感じ。色によって何番目の部隊か分かるようになっています。

・中隊における識別色

中隊レベルですとKompaniefarben(中隊色)と呼ばれ、次のように色が増えます。

第1中隊:白

第2中隊:赤

第3中隊:黄

第4中隊:青

第5中隊:緑

第6中隊:茶もしくは黒

中隊の識別色がどんなところで見られるかというと、例えば装甲擲弾兵大隊では各中隊の中隊長と中隊付軍曹が中隊色の肩紐を身に付けます。

上の画像は第122装甲擲弾兵大隊(PzGrenBtl122)の第2中隊の中隊長(左)と中隊付軍曹(右)です。

左肩に付いている肩紐が赤色であることから第2中隊であることが分かります。

(中隊付軍曹が右肩に付けているのはその役割を示すための中隊付軍曹用肩紐)

こちらは第411装甲擲弾兵大隊(PzGrenBtl411)の第2中隊。同じく赤色の肩紐です。

ふたたびPzGrenBtl122から第2中隊と第3中隊。

戦車大隊から転換したばかりの第33装甲擲弾兵大隊(PzGrenBtl33)もこの文化を取り入れたようです。第4中隊の青色です。

装甲擲弾兵から打って変わってDFB(独仏旅団)の第292猟兵大隊(JgBtl292)から。左肩の三角巾(Schultertücher)が識別色になっています。

これは仏軍との連携を示しており、連邦軍ではJgBtl292にのみ許されているもの。

この辺の詳細はDFBに詳しい方がそのうち説明してくれると思います。

同じくJgBtl292の第2中隊から。中隊付軍曹です。

同じく第3中隊です。

JgBtl292は部隊章にも識別色が分かりやすく取り入れられているので調べてみると面白いです。

同じく第4中隊から。

同じく第5中隊から。

装甲擲弾兵の肩紐とは違って偉い人だけが身につけるというものではなさそうです。

・連隊下の中隊における識別色

連邦軍の大隊ではだいたい5~6個中隊編成、つまり5~6色で済むのですが、10個中隊ある第31降下猟兵連隊(FschJgRgt31)では次のように色が増えます。

第1中隊:白

第2中隊:赤

第3中隊:黄

第4中隊:青

第5中隊:緑

第6中隊:茶

第7中隊:黒

第8中隊:灰

第9中隊:ダークブルー

第10中隊:ワインレッド ※第10中隊に教育中隊が割り込む形で追い出され、2020年以降は第11中隊と数えられています。

プロイセン時代からの伝統要素として決められているのもやはり5~6色なので、それ以降の色はFschJgRgt31のオリジナルの配色なのかもしれません。

(第26降下猟兵連隊の方はいまいち不明)

FschJgRgt31では正方形のパッチとして部隊識別に役立てている様子(?)

2017年頃から急に見られるようになりました。

26が同じ様式を採用しているとしたら26も混入しちゃているかも。

右上腕に白い正方形パッチの第1中隊。

第2中隊です。EGB中隊(旧2./FschJgBtl313)なのでこのパッチは使っていないのかなと思っていましたが存在しました。

第3中隊です。こちらもEGB中隊なので出てきてびっくり。

関係ないんですが旧3./FschJgBtl373由来と説明されることがありますが、人員的にも部隊章的にも旧4./FschJgBtl373由来と考えるのが妥当かと思います。

ただこうした連邦軍の「遺伝学」は一見なんの関係もない部隊が根幹としてつながっていたりするのではっきり断定できないんですよね。

第4中隊です。所謂バニラな空挺。

第5中隊です。こちらも第4中隊と同じ純粋な空挺部隊。

出てきたので追加。第6中隊は重降下猟兵中隊です。

出てきたので追加。重降下猟兵中隊である第7中隊です。JTAC絡みの面々ですね。

補給や整備を担当する第8中隊です。

第9中隊です。お医者さん達が属している医療中隊ですね。

第10中隊です。「COBRA」、「ZEHNTE 31」などと呼ばれる予備役部隊。

先祖は対戦車部隊で部隊の愛称はCOBRA 810対戦車ミサイルに由来するとかなんとか。

………………………

ドイツの人は色分けが好きなんでしょうか?

部隊統制のために色分けが重要視されていた時代の名残とはいえ、ここまでカラフルな感性をもった軍隊も珍しいのでは。

中隊色に限らずこうした明文化されていない(=中央統制に影響されない)文化的な装飾はなかなかに興味深く思えますね。

Tschüs!!

2018年06月10日

RSUKp

RSU Kompanie

今回はかねてから手を広げてみたかったBWの予備役「RSU」について。

とはいえ、ここをご覧になっている諸兄には「RSUってなんだよ! そもそもBWの予備役はどんな形態なんだよ! 毎度毎度説明が足りてねぇんだよカス!」とお思いの方も少なくないでしょうから、まずは簡単な説明から。

現在(2012年以降)、BWの予備役は3種類に分類されています。

・Truppenreserve

・Territoriale Reserve

・Allgemeine Reserve

一つ目のTruppenreserveは現役部隊の人事支援のための枠組みで、短期間の再訓練でスタンバイ可能な人材が配置されています。

通訳や言語専門家などのスキルを持ったは人材は海外派遣の際に重宝され、中佐待遇で迎え入れられることもあります(基本的に予備役の階級は除隊時のものが維持されます)。

Ergänzungstruppenteil(補助部隊)に割り当てられる人員もここに分類されています。Ergänzungstruppenteilは旅団下や連隊下に属している非活性型部隊で、第908、909装甲擲弾兵大隊やObjektschutzregimentの第3大隊、第26、31降下猟兵連隊の第10中隊などを例に挙げることが出来ます。動員命令が下った際は予備役ら(一部現役含む)がこれらの大隊・中隊を形成します(ゆえに非活性)。

ErgänzungstruppenteilにはTyp1~Typ4に分類できるのですがここがクソ面倒で、例えばTyp1は「部分的に非活性な大隊」で第8山岳戦車大隊が該当します。第8山岳戦車大隊は第1、2中隊が非活性、第3、4中隊は活性(現役)なのですが、第3中隊は第104戦車大隊に、第4中隊は第393戦車大隊に間借りする形となっています。

Typ2は先にも例に挙げた第908、909装甲擲弾兵大隊など「全体が非活性な大隊」です。

Typ3は「全体が非活性な中隊」で、これも先に上げた第26、31降下猟兵連隊の第10中隊などが例です。

Typ4は「全体が非活性な後方支援大隊」で、第1、10後方支援大隊が該当します。

………………

二つ目、Territoriale ReserveはRSU、所謂ホームガードで、地域ごとにまとめられ現役部隊の支援を担います。陸海空軍の所属ではなく、Streitkräftebasis(戦力基盤軍)のLandeskommandosの管轄下で稼働します。

一個RSU中隊は100名程の規模で全国に30個中隊が散らばっていますので全体で大体3000人の規模です。2007年以前に存在したHeimatschutzbataillon(国土防衛大隊)が2012年に復活したようなイメージですが規模は大分小さくなりました。

(Heimatzschutzbataillonは猟兵大隊を簡素化したような構造で1000名程の人員で構成されていました)

追記:2021年にRSUKpの名称がHeimatschutzkompanieに変更されました。先祖返りですね。

RSU中隊は中隊本部、3個保安小隊(Sicherungszug)、後方支援を担うProjektzugから構成されています。保安小隊は3個保安分隊から成ります。

中隊長には現役部隊より高めの中佐クラスが任命されます。

また人員は元職ばかりでなく、基礎教練をクリアし直接RSUに加入する者も存在するようです。

(予備役へのキャリアとしては他に、一般の大学などに通いながら予備役士官過程を終了し任官するパターンもあります)

………………

三つ目、Allgemeine Reserveは上記2種以外の人材ですが、冷戦以降動員計画はなく、ただ単にプールされているだけです。2010年頃には120万名が登録されていたといいます。

(動員計画のあるTruppenreserve、Territoriale Reserveは合わせてBeorderte Reservistenと呼ばれますが、これは2012年時点で38000人ほど)

………………

さて今回の関連付けアイテムはバイエルン州のRSU中隊パッチです。バイエルンの場合、7つの行政区分すべてにRSU中隊が置かれており、実にRSU全体の1/4がバイエルンに集中していることになります。まぁバイエルン自体が大きな州なので妥当とも言えますが。

RSUKp Oberpfalz (neu)

バイエルン東部、オーバープファルツ区のRSU中隊のパッチ。意匠はプファルツライオンと振りかざされた剣。

このデザインは2代目で、以前はオーバープファルツ区の紋章がそのまま使われていました。

………………

RSUKp Oberpfalz (alte)

オーバープファルツのRSU中隊の旧バージョン。前述のとおりオーバープファルツ区の紋章そのもの。

………………

RSUKp Oberbayern

バイエルン南部、オーバーバイエルン区のRSU中隊のパッチ。これもオーバーバイエルン区の紋章がそのまま。

向きは異なりますがオーバープファルツと同じライオンです。

………………

(Photo:Bundeswehr)

左からRSUシュヴァ―ベン、RSUオーバーバイエルン、RSUオーバープファルツ、RSUニーダーバイエルン。基本その地区の紋章そのままです。他の地域だともうちょっと凝ったものもあるんですが。

普段ならもっとイカす使用例を貼って興味関心を煽るところなんですが、バイエルンのRSUは母数に対して露出が少ないような気がする。

(Photo:DVIDS)

Saber Junction 2016よりRSUオーバープファルツの予備役。

ちなみにこれらのパッチはオーバープファルツRSUの中隊長が直々に販売しているものだったり(ショップまで存在します)。

Tschüs!!