2014年10月29日

ブンデス兵科記号 その1

今回は「Taktische Zeichen」を公式文書ZDv1/11から解説しようと思います。

Taktische Zeichen=兵科記号は部隊の編成図や構造図、作戦の状況図に使われたり、車両にマーキングされていたりするあの記号(※)のことです。

(※あの記号:フロントに兵科記号が示されています。こういう使い方は珍しいですが、ってヴォルフの使い方がおかしい、何がTAXIじゃ……)

部隊を表す記号は基本的に(四角い枠の内側や外側に描きこまれる)様々な意味を持つ特定の意匠(パーツ)によって構成されます。

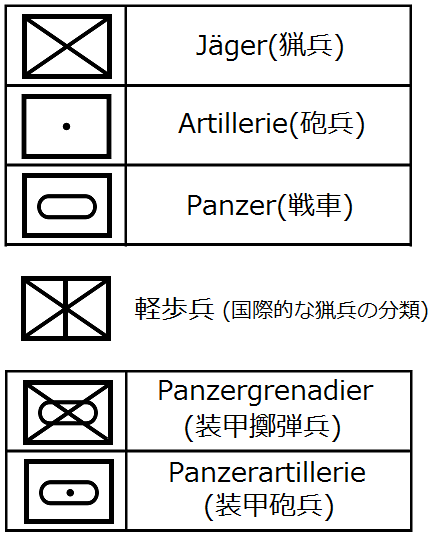

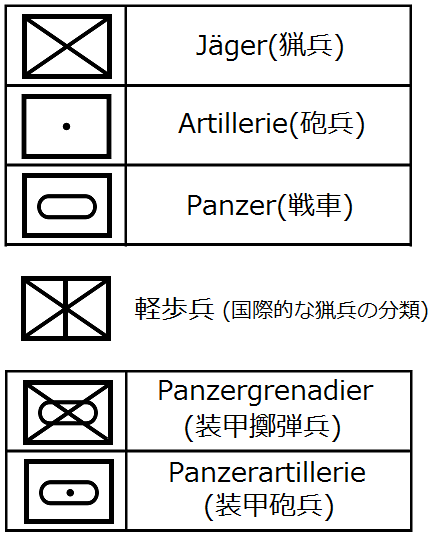

基本的な「四角形(枠)の中身」を見てみましょう。

まず一番上、枠の中いっぱいに×印が描かれたもの。これは一般的に(NATO標準としても)歩兵を表します。BWにおいては猟兵に適用されています。

また猟兵は国際的には軽歩兵に分類されますので独仏合同旅団などにおいては×印に縦棒を追加した兵科記号を用いることがあります。この場合の縦棒は「自動車化された~」という意味を持っています。

猟兵の下段が砲兵、そのさらに下段が戦車(機甲部隊)を意味する兵科記号です。ここまではごく単純な意匠ですが、複数の意匠が組み合わさることで発展的に意味合いが変わる兵科記号も存在します。

ちょうど、漢字の部首のようなものです。

下部に示された装甲擲弾兵と装甲砲兵を例にとってみましょう。

装甲擲弾兵の兵科記号は歩兵と戦車(機甲部隊)の2つの意匠から成り立っていますが、これはいわずもがな装甲擲弾兵が機械化歩兵であるためです。PzH2000のような自走砲を運用する装甲砲兵にもあえての説明は必要ないと思います。

ここまで説明してきた「猟兵(歩兵)」「砲兵」「戦車」「装甲擲弾兵(機械化歩兵)」「装甲砲兵(自走砲)」の5つの記号はすべてNATO標準に準拠する記号です。猟兵の微妙な立ち位置を除けば国際的に通用します。

ではこの調子で他の記号も見てみましょう。

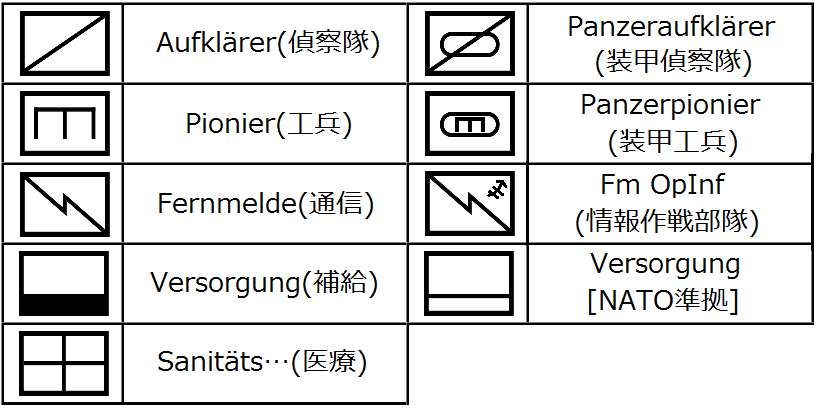

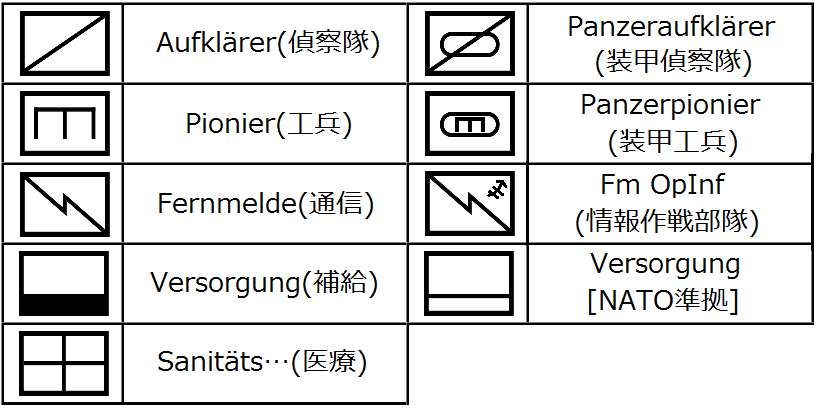

左上、枠を横断する斜線で表されるのは偵察部隊です。これと戦車の意匠を組み合わせると装甲偵察部隊(右隣)になります。装甲偵察部隊はレオパルトやルクスなどの装甲車両を用いた偵察を行っていました。

工兵も同様に装甲工兵に。装甲工兵は戦車ベースの重機(ダクスなど)を運用します。工兵の記号は橋が意匠化されたものだそうです。

稲妻のような斜線を持つ兵科記号は通信部隊を表しています。この記号を発展させると情報作戦部隊(Fernmeldetruppe Operative Infomation:右隣)に。情報作戦部隊は心理作戦部隊などを擁しています。Fm OpInfoの記号はNATO準拠ではないようです。

枠の下方が塗りつぶされているのは補給/兵站部隊。NATO準拠の記号では塗りつぶされていません。

大きな十字が描かれているのが医療部隊。これは赤十字から連想できて分かりやすいですね。

つづきまして…

左上、車輪が意匠化されており、いかにもといった感じの輸送部隊。これを先の医療部隊の記号と合体させると救急搬送(右隣)。言ってしまえば救急車で、救急車両にマーキングされています。

こんもりした丘、のように見える記号は対空部隊です。ロケット兵器を表す意匠と組み合わせると対空ロケット部隊(右隣)になります。

修理/補修部隊の記号も分かりやすいですね。これは多分スパナが意匠化されたものです。

うってかわって何を表しているか分からないのが対ABC部隊。これもNATO標準とは異なります。

憲兵……ミリタリーポリスですので……。

また通信部隊……かと思いきや斜線の方向が左右対称となっています。これはEloKa= elektronische Kampfführung(電子戦部隊)で、通信部隊のお仲間です。

その他の兵科の記号に関してはまた次回。

ここからは兵科記号のその他の役割について……。

兵科記号は部隊の性質、特徴だけでなく「規模」や「系列」を示してくれることがあります。

兵科記号の枠の上に乗っている点や棒はその記号であらわされた部隊の規模(単位)を示しています。

ここでは軍団(Korps)まで表に入れましたがそれ以上の規模の軍(×××× Armee)、軍集団(××××× Heeresgruppe)、総司令部(×××××× Oberkommando)まで存在します。

見慣れない「Staffel」は空軍で用いられる概念、「Batterie」は砲兵で用いられる単位です。

部隊の系列についてはこのように記されます。

枠の左下部に記された数字はその兵科記号であらわされた部隊の番号(図では第2中隊)、右下部に示された数字はその部隊の親部隊(図では第212装甲擲弾兵大隊)を示しています。

(第313装甲擲弾兵大隊の第3中隊。この後、第271降下猟兵大隊と合併して第313降下猟兵大隊となります)

今回は兵科記号に関する基本事項についてまとめてみました。まだ登場していないあの部隊やあの部隊に関しては「その2」で。

また例によって訳は適当です。補足、修正がありましたらよろしくお願いします。

その2

その3

Tschüs!

Taktische Zeichen=兵科記号は部隊の編成図や構造図、作戦の状況図に使われたり、車両にマーキングされていたりするあの記号(※)のことです。

(※あの記号:フロントに兵科記号が示されています。こういう使い方は珍しいですが、ってヴォルフの使い方がおかしい、何がTAXIじゃ……)

部隊を表す記号は基本的に(四角い枠の内側や外側に描きこまれる)様々な意味を持つ特定の意匠(パーツ)によって構成されます。

基本的な「四角形(枠)の中身」を見てみましょう。

まず一番上、枠の中いっぱいに×印が描かれたもの。これは一般的に(NATO標準としても)歩兵を表します。BWにおいては猟兵に適用されています。

また猟兵は国際的には軽歩兵に分類されますので独仏合同旅団などにおいては×印に縦棒を追加した兵科記号を用いることがあります。この場合の縦棒は「自動車化された~」という意味を持っています。

猟兵の下段が砲兵、そのさらに下段が戦車(機甲部隊)を意味する兵科記号です。ここまではごく単純な意匠ですが、複数の意匠が組み合わさることで発展的に意味合いが変わる兵科記号も存在します。

ちょうど、漢字の部首のようなものです。

下部に示された装甲擲弾兵と装甲砲兵を例にとってみましょう。

装甲擲弾兵の兵科記号は歩兵と戦車(機甲部隊)の2つの意匠から成り立っていますが、これはいわずもがな装甲擲弾兵が機械化歩兵であるためです。PzH2000のような自走砲を運用する装甲砲兵にもあえての説明は必要ないと思います。

ここまで説明してきた「猟兵(歩兵)」「砲兵」「戦車」「装甲擲弾兵(機械化歩兵)」「装甲砲兵(自走砲)」の5つの記号はすべてNATO標準に準拠する記号です。猟兵の微妙な立ち位置を除けば国際的に通用します。

ではこの調子で他の記号も見てみましょう。

左上、枠を横断する斜線で表されるのは偵察部隊です。これと戦車の意匠を組み合わせると装甲偵察部隊(右隣)になります。装甲偵察部隊はレオパルトやルクスなどの装甲車両を用いた偵察を行っていました。

工兵も同様に装甲工兵に。装甲工兵は戦車ベースの重機(ダクスなど)を運用します。工兵の記号は橋が意匠化されたものだそうです。

稲妻のような斜線を持つ兵科記号は通信部隊を表しています。この記号を発展させると情報作戦部隊(Fernmeldetruppe Operative Infomation:右隣)に。情報作戦部隊は心理作戦部隊などを擁しています。Fm OpInfoの記号はNATO準拠ではないようです。

枠の下方が塗りつぶされているのは補給/兵站部隊。NATO準拠の記号では塗りつぶされていません。

大きな十字が描かれているのが医療部隊。これは赤十字から連想できて分かりやすいですね。

つづきまして…

左上、車輪が意匠化されており、いかにもといった感じの輸送部隊。これを先の医療部隊の記号と合体させると救急搬送(右隣)。言ってしまえば救急車で、救急車両にマーキングされています。

こんもりした丘、のように見える記号は対空部隊です。ロケット兵器を表す意匠と組み合わせると対空ロケット部隊(右隣)になります。

修理/補修部隊の記号も分かりやすいですね。これは多分スパナが意匠化されたものです。

うってかわって何を表しているか分からないのが対ABC部隊。これもNATO標準とは異なります。

憲兵……ミリタリーポリスですので……。

また通信部隊……かと思いきや斜線の方向が左右対称となっています。これはEloKa= elektronische Kampfführung(電子戦部隊)で、通信部隊のお仲間です。

その他の兵科の記号に関してはまた次回。

ここからは兵科記号のその他の役割について……。

兵科記号は部隊の性質、特徴だけでなく「規模」や「系列」を示してくれることがあります。

兵科記号の枠の上に乗っている点や棒はその記号であらわされた部隊の規模(単位)を示しています。

ここでは軍団(Korps)まで表に入れましたがそれ以上の規模の軍(×××× Armee)、軍集団(××××× Heeresgruppe)、総司令部(×××××× Oberkommando)まで存在します。

見慣れない「Staffel」は空軍で用いられる概念、「Batterie」は砲兵で用いられる単位です。

部隊の系列についてはこのように記されます。

枠の左下部に記された数字はその兵科記号であらわされた部隊の番号(図では第2中隊)、右下部に示された数字はその部隊の親部隊(図では第212装甲擲弾兵大隊)を示しています。

(第313装甲擲弾兵大隊の第3中隊。この後、第271降下猟兵大隊と合併して第313降下猟兵大隊となります)

今回は兵科記号に関する基本事項についてまとめてみました。まだ登場していないあの部隊やあの部隊に関しては「その2」で。

また例によって訳は適当です。補足、修正がありましたらよろしくお願いします。

その2

その3

Tschüs!

Posted by Nekotin at 18:11│Comments(0)

│編成とか